José Aníbal Campos, tradutor do alemão para o espanhol, autor de uma miríade de colagens que o público virá um dia a melhor descobrir, concedeu a um dos nossos editores, o João Coles, uma entrevista sobre este ofício paralelo que mantem com a tradução, o das colagens, e de como ambos se influenciam. Ei-lo aqui na Enfermaria 6. Obrigado, Aníbal.

- Para quem não te conhece, Aníbal, de que maneira surgem as colagens como actividade paralela à tradução? Dirias que o teu ofício como tradutor é fundamental para os teus trabalhos gráficos?

En realidad, mi oficio de traductor literario tiene una influencia en mis collages, pero a la inversa, en un sentido negativo: cuando traduces literatura estás, digamos, cautivo entre los moldes del texto original con el que trabajas. El margen de libertad del traductor es muy reducido. Se requiere de un impulso creativo, pero controlado, siempre al servicio del original. En el collage ocurre exactamente lo opuesto: no hay un original concreto. Lo que existe es una nebulosa de ideas que van cobrando forma de manera azarosa, en un proceso que saca incluso provecho del error: una mala decisión al pegar un elemento puede dar un giro diametral a la vaga idea que rondaba por tu cabeza y descubrir en el papel un universo nuevo, o una textura inesperada, o una composición imprevista. Resumiendo: el collage es para mí como una terapia liberadora de la concentración que requiere mi trabajo con textos de bordes fijados por el original. Es como adentrarse en un campo abierto en el que caben todas las posibilidades y rumbos.

- Louis Aragon, um devoto da colagem, defende num ensaio que o processo criativo das colagens não diverge em nada daquele do cinema ou da literatura, que estes ressoam citação atrás de citação. No final diz: “a diferença não é outra que não de vocabulário: colagem, citação ou letreiro...à vossa escolha.” Concordas? Que relação dirias que têm as tuas collages com a ficção?

Estoy de acuerdo en parte. Podría decirse que todo producto del intelecto es, bien visto, collage. Nuestra mente es un bullicio de ideas contradictorias, y lo que luego recibe un orden en la página, el lienzo, la partitura o la cinta de celuloide es, observado al microscopio, un conjunto de retazos de citas y materiales distintos, como en un patchwork. Pero no creo que la mayoría de los creadores aspiren a eso. Quizá un tipo de cine surrealista sí. Seguramente. O en el caso de los experimentos literarios de los surrealistas, el cadáver exquisito, por ejemplo. Puedo suscribir la opinión de Aragón, en mi caso, en lo relativo al ensayo especulativo. Me fascina, por ejemplo, escribir un tipo de ensayo asociativo que se sirve de la técnica del mockumentary o documental falso. Mi forma de acercamiento a la cultura se refleja en el tipo de ensayos que escribo y también en estos collages. No sé: vivimos en una época saturada de palabras, conceptos, teorías, técnicas e imágenes, pero, a la vez, estamos más desinformados que nunca. El llamado fake news es un resultado directo, también, de esa saturación, y tal parece que la genuina capacidad de imaginar haya quedado derogada por esa sobreabundancia. (Sucede, por ejemplo, con el cálculo mental y la saturación de calculadoras electrónicas. En unos años no quedará nadie que sepa hacer cálculos mentales rápidos o ni siquiera usar los dedos para contar hasta diez.) A mi juicio, el ensayo especulativo, al estilo del mockumentary, me mantiene viva cierta capacidad imaginativa alejada del supuesto dato fidedigno. En cierto modo —así me gusta creerlo—me restituye al menos un atisbo de lo genuino, declarando de antemano que lo que te cuenta o sobre lo que reflexiona no se corresponde con datos reales. Ese es el principio de la ficción regeneradora de la parálisis que provoca la saturación de «realismo» o de una supuesta «objetividad» de la imagen, por ejemplo, que sabemos falsa, maleable, como lo es la palabra institucionalizada (en academias, prensa, organismos políticos o corporaciones económicas).

- Vejo muita ironia nas tuas collages: um presente desorientado, farpas ao politicamente correcto e às modas-fatiota ideológicas, entre brincadeiras e chistes do dia-a-dia - um grande teatro com uma máscara a esboçar um sorriso sardónico. E sempre com muito humor. Pareço ver na plateia um pequeno Gregor von Rezzori a apreciar o teu espectáculo.

Yo no sabría siquiera vivir sin la ironía. La necesito como el aire. Es uno de mis raseros valorativos fundamentales en el disfrute del arte y un imperativo vital. En ese sentido, Rezzori ha sido un descubrimiento muy importante para mí: ante todo, porque toda su obra es una burla amarga y sarcástica contra un arte, precisamente, que ha ido volviéndose cada vez más inauténtico e inesencial. Hay un tipo de poeta (existe en España, por ejemplo, una asfixiante superpoblación de poetas pésimos) al que yo llamo «poeta suspirante». Más que escribir desde sus entrañas, estos poetas, en su mayoría filólogos, escriben desde la «pose del poeta» que conocen por sus lecturas, muchos visten «como poetas», se expresan y comportan en público «como poetas», whatever that fucking means. Ello abre un abismo tan vertiginoso entre su escritura y la esencia misma de la literatura (que es ofrecer alternativas a la realidad), que ya no interesan a nadie, salvo a dos o tres amigos. En Rezzori se unen la vasta cultura y la mirada escéptica, y ello da lugar a una honestidad intelectual (aun contra sí mismo) que muy pocos han sabido ver. De ahí el estremecimiento (y la carcajada) que provoca su obra, en especial la más moderna. A mí Rezzori—lo digo sin tapujos—me devolvió la fe en la literatura como mecanismo de-constructor de toda pose en la creación artística, en las búsqueda del elemento auténtico en ese cándido instinto creador del ser humano y su imperiosa y lastimosa necesidad de poner orden en el caos que somos. Para mí llegó un momento en que, de tanto ver y manejar la inauténtica copia de la copia de la copia (como las de esos poetas descorazonadoramente epigonales de los que hablaba antes, que tal vez fueran más útiles trabajando de carteros, taxistas, agricultores o de amables camareros), dejé de percibir la literatura y su valor irrenunciable. El encuentro con la obra de Rezzori me re-conectó con una tradición y me abrió los ojos para todo lo inauténtico. Eso creo al menos. Yo espero que mis collages espoleen o inciten esa capacidad para imaginar, que ayuden a recuperar una vía de acceso menos teleológica (más caótica, fractal y desordenada) al disfrute de los productos del arte. Y si le arrancan una sonrisa sarcástica a algún espectador, mejor que mejor.

- O que dirias a um jovem tonto que te entrevistasse e te perguntasse se os leitores podem ver o teu trabalho gráfico como uma espécie de Decameron em collages? E em que dimensão?

Pues yo parto de un principio vital: la única pregunta tonta es la que no se formula cuando uno tiene dudas. No sé hasta qué punto los collages puedan ponerse en relación con esa joya literaria que es el Decamerón. Pero hay una esencia del Decamerón que, lejanamente quizá, sí tiene que ver: el Decamerón es el resultado de la huida de la peste florentina. Un grupo de hombres y mujeres se retiran a una villa campestre a contarse historias que, en su mayoría, tienen que ver con los apetitos del hombre real, del ser humano tal cual es. Ante el panorama desolador que tenemos hoy, mis collages, al menos para mí, son también una retirada de la «peste» de nuestros días: nuestra galopante decadencia cultural, la agonía de la capacidad de imaginar por una saturación neuronal de «realismo». Es una retirada en solitario que huye de ese momento gregario del que todos, de algún modo, formamos parte activa.

- Por fim, Aníbal, o que tens a dizer-nos desta selecção que reuniste para a Enfermaria 6?

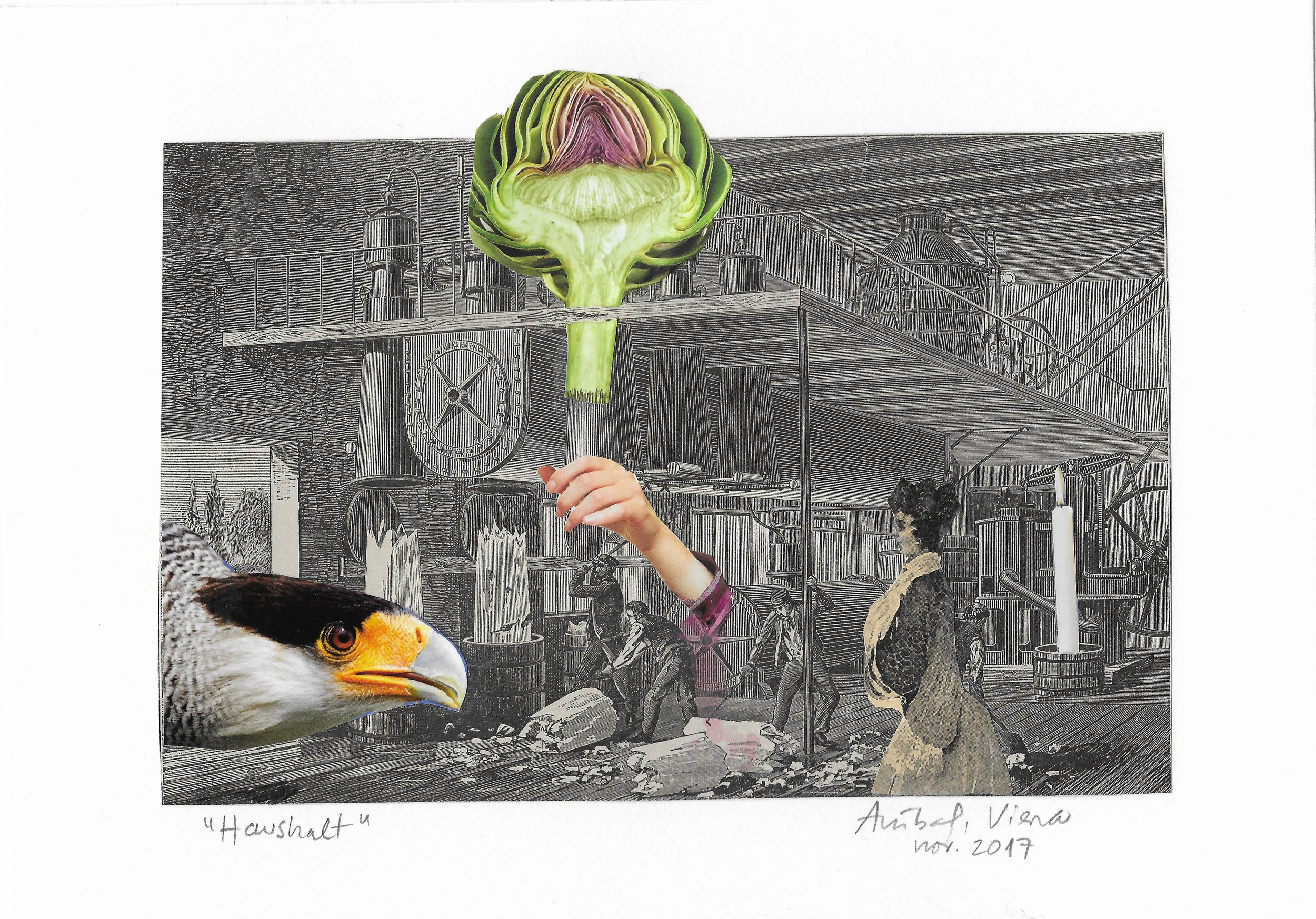

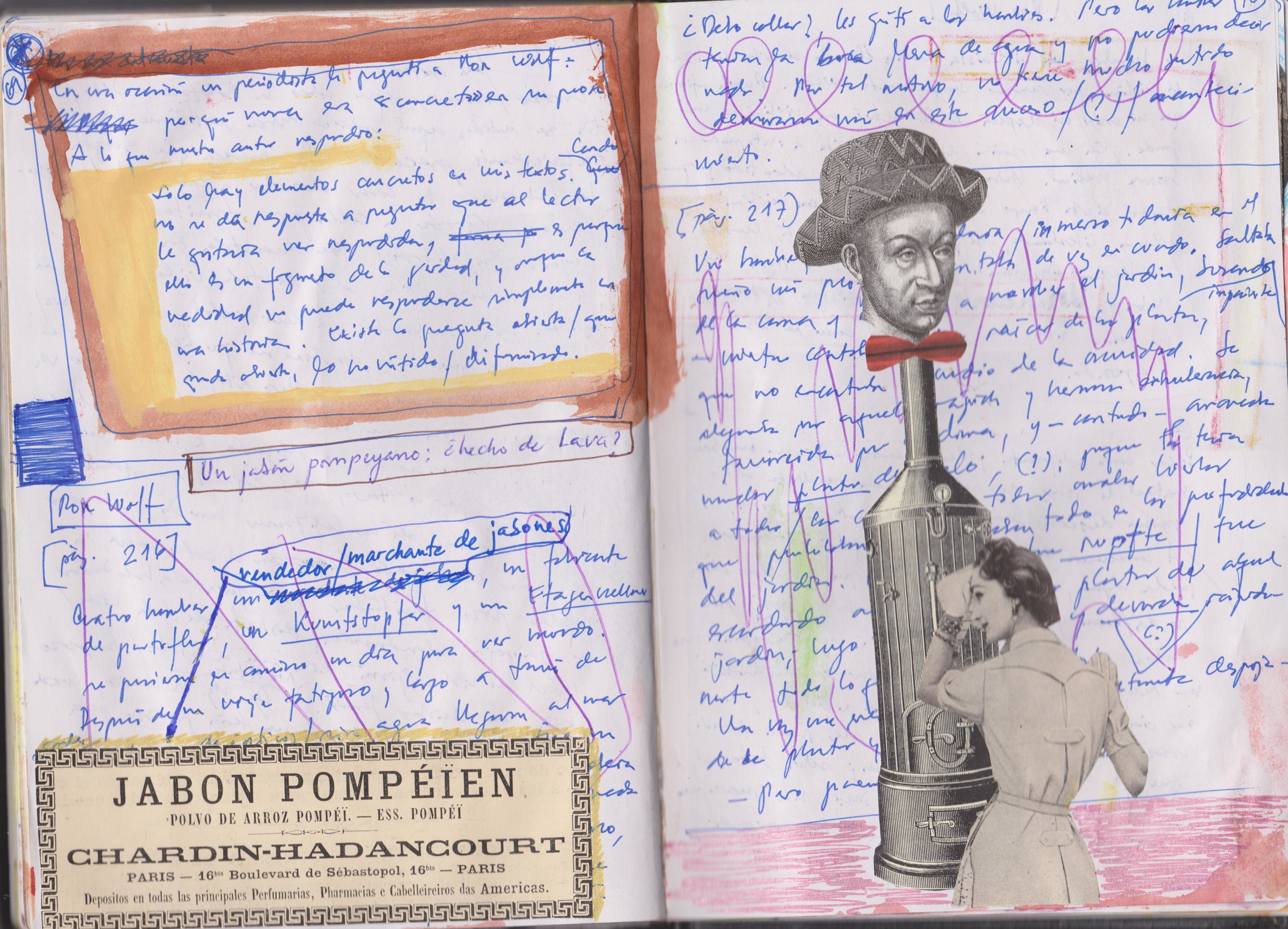

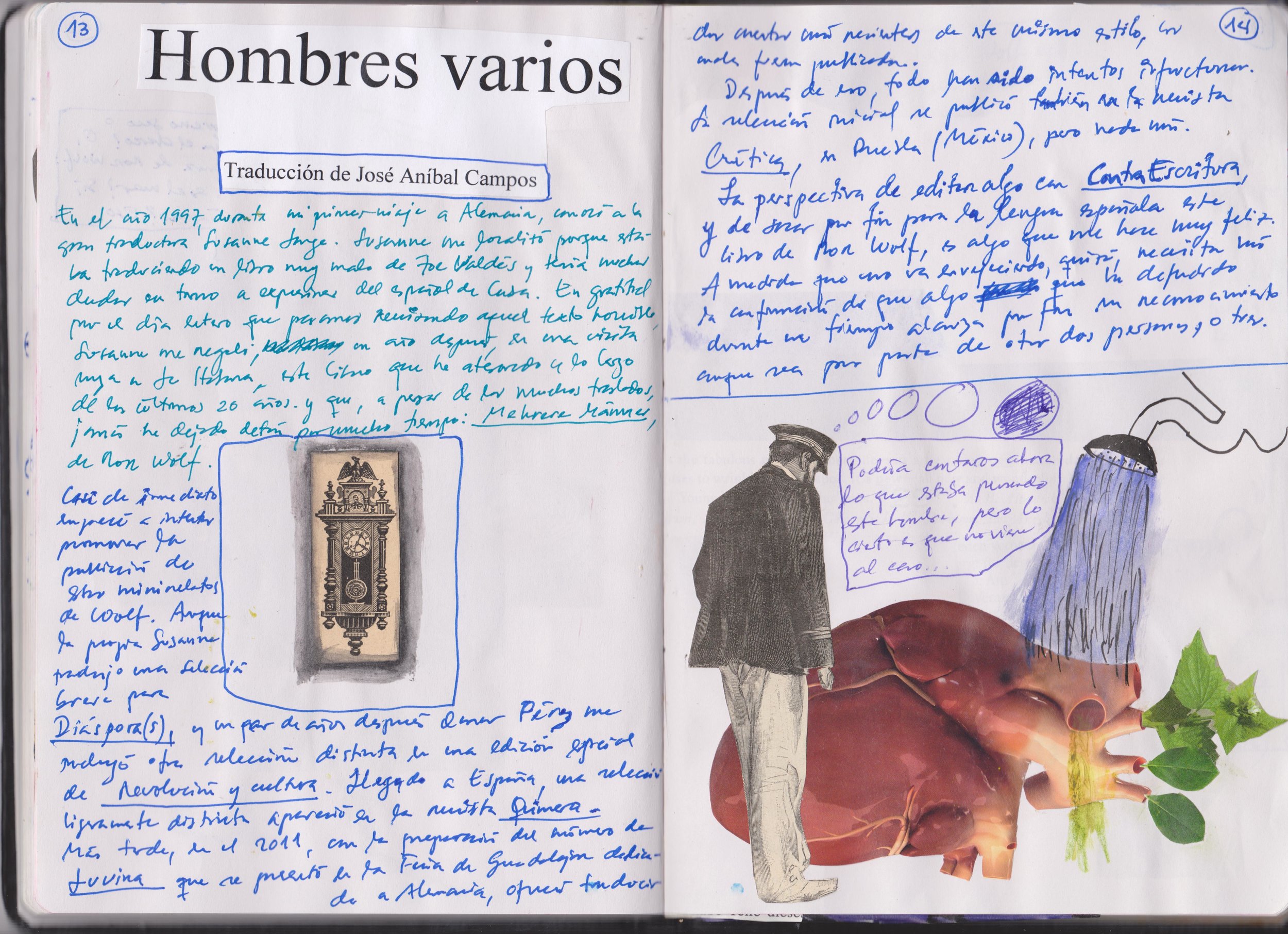

Es una selección echa a bote pronto a partir de las series que más me gustan. No me atrevería a arriesgar definiciones o intenciones para ellas, pero puedo hablar de los títulos y de lo que vagamente las inspira: una de ellas, la serie «HausHalt», lleva cierta ironía en su propio título, ya que Haus-Halt podría significar «presupuesto», «vida doméstica» o «sostén de la casa», y en cierto modo todas giran en torno al enmarañado asunto de la convivencia con los demás. Luego, las de la serie sobre cartulina negra, están algo más específicamente ligadas a la relaciones «Hombre-Mujer». «Eroticonos» reúne sátiras contra cierto fariseísimo sexual, pues creo que nuestra época, también por una saturación del lenguaje (visual y verbal) supuestamente emancipado, ha involucionado hacia una mojigatería y un conservadurismo aterradores. Y finalmente he seleccionado algunas páginas de mi «Cuaderno Ror Wolf», ya que mis collages surgen de un hábito muy privado, que es llevar cuadernos sobre temas específicos que me ocupan y en los que cabe todo: reflexiones, recortes, citas. Es mi modo de, a partir de un caos de ideas sobre un tema, poner orden en mis pensamientos cuando me dispongo a escribir sobre ello. Son mis pequeños intentos (casi arqueológicos) de reunir y preservar los detritos de mis privados big-bangs.