O nosso próximo livro

/João Bosco da Silva, Teoria da Perdição Unificada

Capa de João Alves Ferreira

«Por intermédio das palavras que flutuam à nossa volta, alcançamos o pensamento»

Friedrich Nietzsche

João Bosco da Silva, Teoria da Perdição Unificada

Capa de João Alves Ferreira

Como tempo é algo que as pessoas dizem não gostar de perder, ler um livro de Paul Auster é melhor do que ler todos os livros de Paul Auster. Eis algumas dicas para ler os livros deste autor sem ficar deprimido ou apenas entristecido com este poço negro e vazio chamado existência. Passo 1: ler dez páginas. Passo 2: saltar as cinquenta páginas seguintes porque a vida é demasiado breve para prestar atenção a banalidades. Passo 3: ler mais dez páginas e saltar as cinquenta páginas seguintes. Passo 4: beber água em abundância após a leitura de cada página (ou frase, no caso de não ser leitor experiente). Passo 5: aceitar que Auster nunca será tão interessante quanto imaginara antes de ler os seus livros. Passo 6: assumir que um só parágrafo pode resumir um livro e evitar desnecessárias desilusões ou irritações (sem esquecer que Auster é um belíssimo autor para citar no caso de, na ausência de chazinho de camomila que apascente a alma agitada, se querer manifestar em termos semi-apocalítpticos em rede social à escolha) . Passo 7: não culpar o mundo ou mesmo Deus pela incrivelmente imerecida fama de Auster.

Para Sabotage

Amor e ódio

sobre os ombros

pus à partida,

e na pele as dores

numa cruz

(algo do que fiz

dos erros que cometi).

Os abutres reconheci

pelo caminho

e os saqueadores.

E então fiz algo

com isto e aquilo:

restos de duas

jornadas,

sete vidas

bandidas

e umas tantas

vidraças partidas;

com isto,

isso, aquele

e aquilo outro:

jogos de amor

para o morto

ou de sorte –

um cinco sete

palavras roubadas

ao carro forte.

Ederval Fernandes

[Perfil de Ederval Fernandes na Enfermaria 6]

Sobre Arvo Pärt

Nos ouvidos que nada renunciam canta Senza Moto

Navego, então, sobre o mastro que se lança do bico de proa para frente, no veleiro, no plano longitudinal, com uma inclinação de cerca de 90° acima do plano horizontal: gurupés.

Navio que, trôpego, deleita-se ao vento sob o sol sem sombras;

sem direção; sem âncora; raízes: teixos sem solo.

Olhos lacerados e esquálidos, reverentes somente ao Mar.

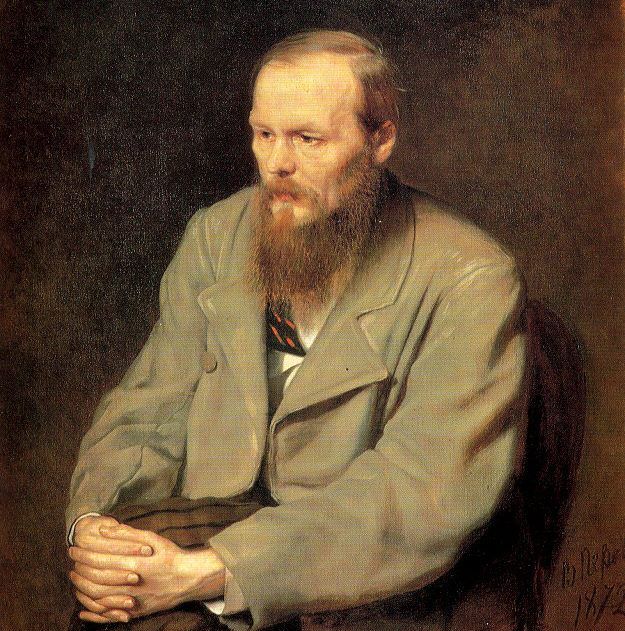

Se existe um romancista onde os termos “sofrimento” e “redenção” fazem sentido, é seguramente em Dostoiévski. Pela sua vida e pela sua escrita, muitas vezes imbricadas, levou até às últimas consequências a velha dicotomia moral bem/mal, daí o choque (fisiológico e não simplesmente estético) que provoca nos seus leitores. Não se sai intacto da sua obra, tornamo-nos outros depois de o ler, se formos verdadeiros leitores, isto é, se entrarmos genuinamente na história que ele conta.[1] Se assim for, múltiplas personagens excepcionais, extremas na bondade ou na maldade, às vezes nas duas, percorrerão a vida connosco (o Príncipe Míchkin, Aliocha Karamazov, Raskólnikov, Stavróguina, Dolgorouki, Valkorskii, Ivan Karamazov...). Dostoiévski reuniu um conjunto de personagens ambiciosas e sentimentais, ateias e crentes, revolucionárias e conservadoras, místicas e materialistas... trazendo-as para o século xx, o mais diabólico, irrisório e vertiginoso de todos os séculos. Apesar de magnéticas, nunca se apanha nelas um traço caricatural, parecem todas enraizadas na vida real, amando, odiando, sofrendo, devendo, trabalhando, equivocando-se, transbordando de filosofia ou reduzindo-se a um senso comum elementar... Suficientemente complexas para se desviarem de um possível pastiche heróico, vivem numa dispersão vital que as mostra torturadas pelas contradições, dúvidas, angústia, quimeras... São, numa palavra, personagens humanas, demasiado humanas.

Filho de um médico alcoólico, parece que o jovem Fiódor sempre desejou secretamente matar esse pai terrível que batia na esposa e nos filhos. O pensamento de poder ter sido um parricida bastou para marcar a ferros a sua consciência moral,[2] tanto mais que ele acabou por reproduzir alguns dos comportamentos do progenitor que odiava. Irascível, pobre, orgulhoso, susceptível, o jovem Fiódor era quase associal (isolando-se no meio dos livros de Shakespeare, Victor Hugo e Schiller)[3], mas a publicação do seu primeiro romance, Gente Pobre (1846), torna-o, aos 24 anos, admirável e invejável, o mundo das letras russas, sobretudo os críticos maiores Belinski e Nikitenko, recebe-o como o novo Gogol.[4] Os dois trabalhos seguintes goram as expectativas, passando subitamente de adulado a desprezado. Será um pouco assim toda a sua vida, uma permanente montanha-russa, elevação e declínio, poder e submissão (conhecia alturas de onde podia cair). Acrescentem-se as terríveis dificuldades económicas que sempre o acompanharam, porque não herdou capital económico, porque se dedicou totalmente à escrita, porque era um jogador inveterado (O Jogador) e, entre outros, porque sofria de epilepsia. Porém, tudo o que de extremo viveu nunca quebrou a sua incomensurável ambição de ser um escritor superior, nem a prisão siberiana, Gulag da época, apesar do trabalho esgotante, do frio e da fome, removeu esse destino auto-fabricado. A glória como retribuição de anos de miséria, uma embriaguez da metamorfose.

Para o que nos interessa aqui, na ressaca do fracasso literário pós Gente Pobre, sem acreditarmos numa simples relação de causa-efeito, Dostoiévski começa a frequentar um grupo de jovens intelectuais contestatários, impregnados de socialismo progressista (o círculo socialista de Petrachevski de São Petersburgo, na verdade bastante heteróclito, com liberais, anarquistas e socialistas), desenvolvimento rizomático do sopro revolucionário que varreu a Europa em 1848. Mas a 23 de Abril de 1949, a polícia prende-os, incluído Fiódor. No seguimento de um julgamento obscuro, vê-se condenado à morte e em 22 de Dezembro do mesmo ano é levado com alguns camaradas para o local da execução. Na verdade, a sentença era um simulacro, depois da encenação perfeita (leitura da condenação falsa, saco de tecido na cabeça, subida para o cadafalso...) acreditou realmente que ia morrer, mas no derradeiro instante ouve dizer que a pena (fictícia) tinha sido comutada, pelo “misericordioso” imperador Nicolau I, em prisão com trabalhos forçados num campo da Sibéria (onde permaneceu quatro anos, activando uma força espiritual sem ressentimentos). Este inimaginável suplício psicológico será retratado pela voz do Príncipe Míchkin no O Idiota (mais no sentido de ingénuo do que de ignorante, uma simplicidade que abre para a mensagem evangélica).[5] O grande biógrafo dostoievskiano Joseph Frank (a quem devo parte destas informações) vê no livro, o mais autobiográfico de todos, a reprodução e imortalização do momento trágico que ele viveu no simulacro de execução.

Este acontecimento, em pleno Inverno russo (estação do trágico frio glaciar), renovado mais tarde, mutatis mutandis, pela morte da esposa do do irmão amado em 1864, “regenerou as suas convicções”. Escreve ao irmão defendendo que a vida é sagrada, que cada minuto contém uma “felicidade eterna”, dispondo-se a “renascer sob uma nova fórmula”. Envolve-o um vitalismo religioso, uma paixão pela vida viva, dom e dádiva de Deus, a vida prova a existência de Deus em cada indivíduo (conversão de Dostoiévski). A confrontação directa, inevitável, com a morte destaca, com uma luz que alucina, a positividade da vida. Pede então uma nova oportunidade, jurando que “transformará cada minuto num século de vida”, como diz em O Idiota. E foi isso que escolheu, o simulacro de execução fê-lo renascer para uma nova relação com a vida, amando o mundo, dando graças por poder olhar para ele, cheirá-lo, tocá-lo, numa espécie de vertigem imanente suportada pela magnificência do transcendente.[6] A ausência de sentido, niilismo que inspirará Nietzsche, alojada na falta de reconhecimento, será substituída pela simplicidade luminosa, entregando-se à totalidade como uma criança fascinada com a existência. Só quem sentiu a morte envolvê-lo com garras infernais pode retornar à inocência que julgava perdida. Mas tudo é frágil e efémero, por isso se invoca o amor cristão, perdoando sem porquê, activando uma partícula da misericórdia divina no indivíduo (como o Príncipe Míchkin).

A pergunta que muitos fazem é sobre a importância do simulacro da execução na vida e obra de Dostoiévski, teria ele sido o mesmo sem essa deriva mortífera? Sabemos pelo menos que o Dostoiévski socialista e revolucionário se esvaneceu nesse dia, dando lugar ao Dostoiévski crente, russófilo[7] e conservador. Em vez da revolução política, propõe uma solução teológica na aceitação do sofrimento e no valor intrínseco da redenção (estoicismo cristão, uma ascese atípica). Sabemos também que sem essa experiência O Idiota, Os Irmãos Karamazov (morre pouco depois da sua publicação, em Janeiro de 1881) e Os Demónios não teriam provavelmente sido escritos. Talvez Raskólnikov não sofresse também os pavorosos e inultrapassáveis problemas de consciência por matar uma usurária, desaparecendo assim o centro metafísico do castigo (que a leitura marxista empobreceu terrivelmente, reduzindo-a à luta de classes espoletada pelo “odioso capitalismo”). Os maiores desvios morais abrem, paradoxalmente, para a redenção, só depois da vertigem do pecado se pode ter consciência da alma e procurar o perdão teológico, o mal parece ser, pois, o meio para chegar a Deus. A esta linha de pensamento, Dostoiévski juntou uma exaltada tendência para a interrogação infinita, hipertrofiando as dúvidas e as contradições. É, aliás, a sua veia inquisidora, à procura de mapear toda a amplitude do ser humano, que o torna excepcional também fora do reduto nacionalista, isto é, lhe dá um carácter universal. Recusando as morais cristã ou socialista nas suas vertentes simplistas, procurou desesperadamente Deus ao mesmo tempo que nunca deixou realmente de duvidar da sua existência. E isto é imenso. Se o devemos ao simulacro de execução, escreveu-se direito por linhas tortas. E creio que nem Saramago seria capaz de criticar o meio que levou ao fim, como o fez em relação ao Convento de Mafra (simplifico).

[1] George Steiner, em Dostoiévski ou Tolstói, assegura que estes são os dois maiores romancistas de sempre, vértice do triângulo mágico da arte da palavra, composto ainda pelas tragédias gregas e pela dramaturgia shakespeariana. Steiner antagoniza os dois autores russos porque ao apelo pelo transcende de Dostoiévski se opõe o apelo pelo materialismo racional de Tolstói. Para este crítico, as duas visões do mundo resumiriam uma espécie de dicotomia estrutural onde caberia viver cada humano, no fundo seríamos ou dostoievskianos ou tolstoianos, e nada mais. Cf. a entrevista em francês de Steiner sobre o livro.

[2] Isto mesmo é indicado num texto de Freud, “Dostoiévski e o parricídio”, onde finalmente o psicanalista dedica mais tempo à epilepsia de Dostoiévski e a um romance de Stefan Zweig do que ao tema do artigo. Não obstante, esse título moldou a perspectiva de muitos leitores em relação ao escritor russo.

[3] Em O Adolescente descreve-se como sombrio e fechado. Desejando isolar-se da sociedade. Não vendo razões para o filantropismo, já que as pessoas são menos belas do que se pretende.

[4] Sobre a recepção entusiasta, escreve ao seu irmão (Mikhail): “Vêem em mim uma corrente nova, original, que consiste em que eu procedo por análise e não por síntese, isto significa que aprofundo e, passando em revista átomo por átomo, questiono tudo; Gogol, por seu turno, apanha imediatamente o todo, é por isso que é menos profundo do que eu.”

[5] Por exemplo, diz o Príncipe Míchkin, encarregado da narração: “Pegue num soldado e vá pô-lo em frente do canhão no campo de batalha e dispare contra ele: o soldado terá esperança até ao último instante; mas leia a esse mesmo soldado uma sentença definitiva, e ele enlouquece ou chora. Quem disse que a natureza humana é capaz de suportar isso sem o enlouquecimento? Porquê esta profanação monstruosa, inútil, absurda? Talvez haja alguém a quem tenham lido a sentença, tenham deixado sofrer, e depois disseram; ‘Vai, estás perdoado.’ Talvez esse alguém o possa contar. Desse tormento e desse horror também Cristo falou. Não, não se pode fazer isso a uma pessoa!” (Tradução de Nina Guerra e Filipe Guerra para a Editorial Presença, Lisboa: 3.ª ed. 2004, p. 27). Mas para o que vimos narrando, as páginas mais elucidativas são, da mesma edição, as 64-71.

[6] Curiosamente, o Príncipe Míchkin, acaba por dizer às suas interlocutoras que afinal a personagem que prometera viver “contando cada minuto” se desviou, sem surpresa, dessa mesma promessa. (Cf. idem, p. 66).

[7] Nos seus derradeiros anos de vida fez discursos inflamados louvando a alma e o povo russos, a superioridade do “génio russo”, com o papel messiânico de compreender as outras culturas sem perder a sua especificidade, trazendo a felicidade à humanidade

Livros, filmes, ideias.