Este é um pequeno texto sobre dois poemas acerca de dois pequenos países como fonte de dor. Um dos poemas foi escrito em 1936, pelo poeta grego Yiorgos Seferis, e o outro em 1958 pelo poeta português Alexandre O’Neill. Nenhum deles foi leitor do outro. Comecemos com outro exemplo. Em A Beleza do Marido, Anne Carson, que é muito provavelmente leitora de Yiorgos Seferis mas nunca ouviu falar de Alexandre O’Neill, começa o seu livro com a imagem de uma ferida: “Uma ferida exala a sua própria luz/ dizem os cirurgiões./ Se todos os candeeiros nesta casa fossem desligados,/ seria possível fazer o penso a esta ferida/ com o que brilha a partir dela.” Estes versos são precedidos pelo título longo e peculiar desse primeiro poema: “Dedico este livro a Keats (foste tu quem me disse que Keats era médico?) porque uma dedicação tem de conter uma falha se um livro é para permanecer livre e para a sua rendição geral à beleza.” Quando estava a traduzir este livro, em 2019, assumi que esta expressão sobre ferida e luz era idiomática e que devia ter um exacto equivalente em português. Perguntei à minha irmã e ao seu companheiro, ela enfermeira numa unidade de cuidados intensivos de oncologia na altura e ele um médico de clínica geral agora no internato de cirurgia, e nem um nem outro ouvira falar de tal expressão. Mas ambos concordaram que teria algo a ver com o modo peculiar como a luz incide sobre uma ferida num campo operatório, e com um certo sentimento de empatia para com os doentes, algo que ver com o modo como as feridas contam histórias.

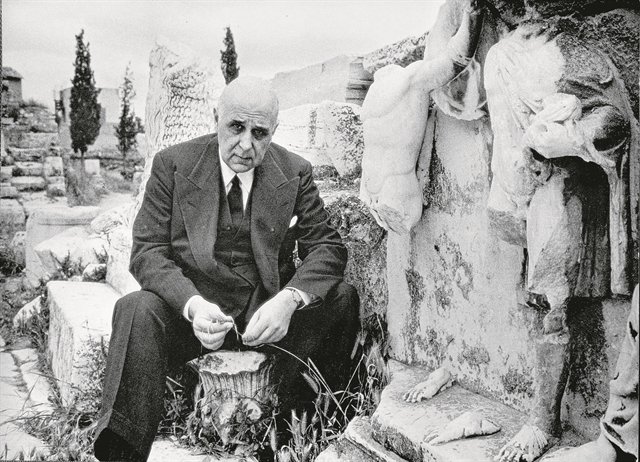

2. Em 1936, Yiorgos Seferis já sabia qualquer coisa sobre poemas enquanto instrumentos cirúrgicos. Já tinha escrito, no ano anterior, o seu ciclo de poemas mais famoso, Mythistorema, o The Waste Land da literatura grega: é na terceira secção desse poema que ele fala da relação muito peculiar da literatura grega da sua época com a literatura clássica. Ele representa a tradição como uma cabeça de mármore que repousa sobre o colo do narrador, que não sabe onde a pousar. Surrealismo e literalidade eram, muitas vezes, o método de Yiorgos Seferis. O método ficou cristalizado em Mythistorema. Em 1936, Seferis escreveria um dos seus poemas mais famosos, “À Maneira de Y.S.” Este é o único poema que Seferis escreveu “à maneira de,” mas o Y.S. não é outro poeta, é Yiorgos Seferis.

Um dos grande críticos de literatura grega moderna do século XX, Yiorgos Savidis, num artigo intitulado “The tragic visions of Seferis” definiu suncitamente o contexto político em que este poema apareceu: “O poema foi escrito em 1936, depois de Mythistorema (ao qual alude) e pouco antes do começo da evitável ditadura de Metaxas.” Savidis pensa que o título contém um traço de auto-paródia e cita Seferis, que terá dito: “Não há nada de engraçado no que estou a tentar dizer... mas, pelo amor de deus, porque é que eles não sentem que o tentei dizer de forma engraçada?”

Há algum tempo que ando a pensar na função da auto-paródia neste poema. O poema abre com um dos versos mais famosas de toda a literatura grega moderna: Opou kai na taksidepso I Ellada me pligoni. “Para onde quer que viaje, a Grécia fere-me.” Savidis, que conheceu bem Seferis, diz que ele não era nem “pessimista nem lacrimejante” mas que lhe agradava “ter uma visão trágica própria.” Se um poema sobre uma ferida é sobre o modo como ela exala a sua própria luz, a que há para ser encontrada em “À maneira de Y.S.” deriva da tensão entre o impulso para a auto-paródia e a resonância da tragédia grega antiga. O poema olha para a sociedade, sobretudo a ateniense, da época como teatro. O título acrescenta um tom auto-depreciativo que minimiza o estilo mais elevado que vem das referências a mitos gregos trágicos. Vale a pena citar aqui o núcleo mítico do poema, que é a segunda estrofe:

Para onde quer que viaje, a Grécia fere-me.

Em Pélion entre os castanheiros a camisa do Centauro

caiu por entre as folhas para se enrolar em redor do meu corpo

enquanto subia a encosta o mar perseguiu-me

subindo ele também como mercúrio num termómetro

até que encontrámos as águas da montanha.

Em Santorini tocando ilhas que se afundavam

ouvindo uma flauta tocar algures na pedra-pomes

a minha mão pregou-se à amurada

por uma seta subitamente disparada

dos confins de uma juventude desaparecida.

Em Micenas ergui as grandes pedras e os tesouros dos Atridas

e dormi com eles no hotel “Bela Helena do Menelau”

só de madrugada desapareceram quando Cassandra gritou

um galo pendendo da sua negra garganta.

Em Spetses, Poros e Míconos

deixaram-me doente as barcarolas.

A única imagem em todo o poema que não é inteiramente sobre uma ferida metafórica é aquela imagem da mão, perfurada por uma seta que uma mão invisível dispara dos confins de uma juventude perdida. Quando li pela primeira vez o poema, a teia de mitos homéricos, tal como adaptados por Ésquilo na Oresteia, um ciclo trágico muito caro ao pensamento ético e político de Seferis, é imediatamente reconhecível. Também é fácil de reconhecer a alusão à túnica do centauro Nesso, que se colou ao corpo de Héracles, matando-o em As Traquínias. Mas esta seta talvez não seja esse tipo de seta mítica. A juventude de Seferis foi uma juventude difícil. Marcada por muita errância, por períodos extensos de estudo em França e em Inglaterra, e pela Catástrofe da Ásia Menor, em 1922, por uma relação difícil com o pai, e por um regresso a Atenas meio à deriva, para um trabalho que ele não queria. Sob a ditadura de Metaxas, daria por si brevemente, e enquanto funcionário público que depois passaria mais tarde a uma carreira diplomática, a trabalhar no equivalente ao ministério da propaganda, um período infeliz que se alongou até ao início da Segunda Guerra. A vertigem de febre que é evocada pelo verbo que eu traduzo por “deixaram-me doente,” χτικιασαν (um verbo difícil de traduzir, pode querer dizer “estar doente” no sentido de estar cansado, farto, mas também quer dizer “sofrer de tuberculose”), pode ser metafórica, mas tem decididamente qualquer coisa de biográfico. Esta seta, no entanto, que vem dos confins de lugar nenhum, liga-se a todas as referências homéricas que vêm a seguir. É uma seta que me faz pensar em todas as setas disparadas nos mitos homéricos: as que Apolo dispara quando é o protagonista de um dos símiles mais belos, e mais letais, da Ilíada, aquele em que o poeta o descreve descendo sobre o exército grego como a noite no Livro 1, para disparar as setas que espalham a peste, há as setas de Filoctetes, que hão-de ajudar a destruir Tróia, Filoctetes ele próprio vítima de uma ferida infecciosa, que o ostraciza do exército grego. E, finalmente, as setas dos dois arqueiros homéricos, que são também as duas personagens em Homero mais capazes de ambiguidade moral, Páris e Ulisses. É uma seta disparada por Páris que matará Aquiles e é com o seu arco e flechas que Ulisses mata os pretendentes dentro da sua própria casa, no banho de sangue do fim da Odisseia.

Esta seta, que é disparada dos confins de uma juventude perdida, podia vir carregada com a ressonância de qualquer uma das setas homéricas, mas o que é certo é que deixa o narrador pregado num ponto fixo. As barcarolas, que deixam o narrador doente, são as primeiras de uma linha de embarcações problemáticas neste poema. Os barcos são uma fonte de loucura colectiva em “À maneira de Y.S.” (há nas últimas estrofes aqueles que se afogam tentando nadar atrás de um grande navio e aqueles que se cansam esperando por navios que não hão-de zarpar dos portos). (Barcos de resto, têm uma longa tradição poética que se fixa no modernismo, de Rimbaud a Pessoa, a Montale, a Rilke (veja-se a este propósito o livro de Michael Hofmann, Messing About in Boats).)

Cenários sociais são observados através da lente de uma lucidez afiada e amarga: “Entretanto a Grécia viaja,/ e não sabemos de nada, não sabemos que somos marinheiros que ficaram sem trabalho,/ não conhecemos a amargura do porto quando todos os navios partiram;/ escarnecemos dos que sabem.// Estranha gente que dizem que estão na Ática/ mas não estão em parte nenhuma...” Seferis usa neste poema imagens que exploram, e vão para lá, de um sentido de deslocamento interno num período severamente marcado por migrações de refugiados na história da Grécia, os que viviam na Ásia Menor e que de lá vieram depois da derrota na Guerra Turco-Grega de 1919-22, que resultou numa troca de populações. A própria família de Seferis era oriunda de Esmirna. Os mitos de que este poema mais fala são os da Guerra de Tróia. Há uma citação directa de um verso do Agamémnon de Ésquilo “e se vemos “o Egeu florescer com cadáveres.” Esse é um verso proferido pelo mensageiro para descrever o naufrágio dos navios de Menelau no seu regresso de Tróia. A última imagem que pertence à semântica da doença vem nos versos finais do poema “Para onde quer que viaje a Grécia fere-me,/ cortinas de montanhas arquipélagos granito despojado.../ Chamam ao único navio que viaja AG ONIA 937.” O local onde o poema foi escrito também está anotado, “A bordo do Áulide.” Áulide é, segundo Homero, e mais tarde na versão de Eurípides, o nome do local de onde os Gregos partem para Tróia e é onde Agamémnon mata Ifigénia, que é motivo por que ele é morto no regresso pela sua mulher, Clitemnestra, num crescendo de violência que só termina com o julgamento de Orestes, que adoece de loucura por causa das Fúrias, porque tem de vingar o crime do assassinato do pai matando a mãe, e com a sua absolvição, que encerra o ciclo de violência com aquele que é o mito da origem de uma instituição ateniense, o tribunal do Areópago. Os mitos que dão estrutura à Oresteia estão entre os mais opressivos dos mitos gregos, falam de uma epidemia de violência ancestral que pesa sobre a casa dos Atridas. Se “À maneira de Y.S.” tenta dar um diagnóstico para uma ferida e para o modo como a sua dor se manifesta, também podemos dizer que na sua narrativa de indiferença social – vale a pena mencionar a piada política no curto diálogo de duas personagens em Atenas, em que uma personagem pergunta a outra, na afectada língua artificial e conservadora que era a norma oficial do katarrevousa, se um vem da Praça Omónia (da Harmonia) e o outro responde que não, que vem da Praça Syntagma (da Constituição) – o poema tenta falar de uma forma de doença colectiva. Perguntar que tipo de luz uma ferida dá é uma forma de entender o seu significado e a sua dimensão. Sempre que leio “À maneira de Y.S.” lembro-me de uma coisa que Jean-Paul Sartre escreveu em 1961, no seu prefácio a Os Condenados da Terra de Frantz Fanon: “Quando Fanon diz, pelo contrário, que a Europa caminha em direcção ao desastre, longe de isto ser um grito de alarme, ele está a oferecer um diagnóstico.”

3. Em 1958, Alexandre O’Neill tinha 34 anos e publicava um dos seus poemas mais famosos, “Um adeus português.” É um poema onde não se fala de dor, mas três imagens ficaram-me facilmente na memória: a da angústia no olhar no início, desses olhos que são a princípio descritos como “altamente perigosos,” a da “pata ensanguentada que vacila/ quase medita/ e avança mugindo pelo túnel/ de uma velha dor” e aquela imagem de uma pequena dor à portuguesa, “tão mansa” que é “quase vegetal.”

Às vezes releio esse poema, e penso que O’Neill não estava interessado em história da Europa, ou em oferecer qualquer tipo de diagnóstico quanto ao contexto político em que estava a viver, pelo menos não directamente. Acho que onde o poema de Seferis tem qualquer coisa da articulação desesperada, mas lógica, de um diagnóstico, de uma explicação, o de O’Neill não aceita explicações, é um poema que avança ferozmente através de descrições de rigidez e imobilidade. Fecha-se na sua propria dor e dispensa-se de explicar qualquer coisa que não seja a descrição e a denúncia da corrupção moral que era a do regime totalitário sob o qual O’Neill estava a viver. Onde o poema de Seferis procura uma tradição, de resto apropriada até à náusea pelo regime de Metaxas, numa tentativa de a reclamar de volta, o de O’Neill recusa genealogias literárias. É imediato e directo como se um poema pudesse existir sem família poética, como se a ausência dessas ressonâncias fosse uma recusa, uma maneira de falar sem artifício de uma solidão absoluta e de uma perda absoluta. A genealogia cultural verdadeiramente óbvia deste poema pertence a imagens que remetem para descrições de tortura medieval (a roda, em que se gira e se apodrece). Em 1985 em Uma coisa em forma de assim, O’Neill falaria das origens biográficas do poema, de Nora Mitrani, da oposição de alguém na sua família a que ele partisse para Paris, de ser detido e interrogado pela PIDE, e de ter durante anos o passaporte negado. Ultimamente, quando penso em passaportes, penso em O’Neill. Penso numa frase desse texto que ele escreveu em 1985, que se chama “A história de um poema, em que ele diz: ” “Claro que um poema não é feito de nojos, desesperos e derrames sentimentais, mas, no caso, a felicidade de expressão foi vivamente alimentada por uma raiva e um amor desmesurados, quer dizer, adolescentes.”

Reparo que tanto o poema de Seferis como o de O’Neill lidam com a imobilidade, que é o contrário da liberdade, reparo como falam de uma fixidez imbecil que traz com ela a infelicidade. São dois poemas que não oferecem soluções. Os críticos de literatura grega ainda hoje discutem o que quer dizer ao certo o número do navio, 937, que talvez seja uma alusão ao ano seguinte, 1937. Os últimos versos de resto contêm outro trocadilho, AG ONIA é a forma diminutiva de AGIA ONIA, Santa Onia, na forma abreviada, AG., tantas vezes assim grafada nas proas dos barcos gregos, equivalente ao nosso St., que permite que a palavra se leia AGONIA: “Chamam ao único navio que viaja AG ONIA 937” é o último verso do poema. Há poemas que nem sequer nos salvam, como me disse uma vez uma amiga minha que é poeta: a poesia não serve sequer para lavar os dentes. Sobreviver não é uma salvação. Mas podem servir para reconhecer a vulgaridade do que nos rodeia, a que O’Neill talvez tenha chamado de “amor mal soletrado” e resolver não acrescentar nada ao seu veneno absurdo. Podem ser, quando parecem não ser mais nada, apenas uma mera questão de acessório de higiene, o espelho diante do qual lavamos os dentes. Mas os poemas bons são sempre isso e tão mais do que isso:

Nesta curva tão terna e lancinante

que vai ser que já é o teu desaparecimento

digo-te adeus

e como um adolescente

tropeço de ternura

por ti.

Atenas/Amorgos

Maio/Junho de 2023