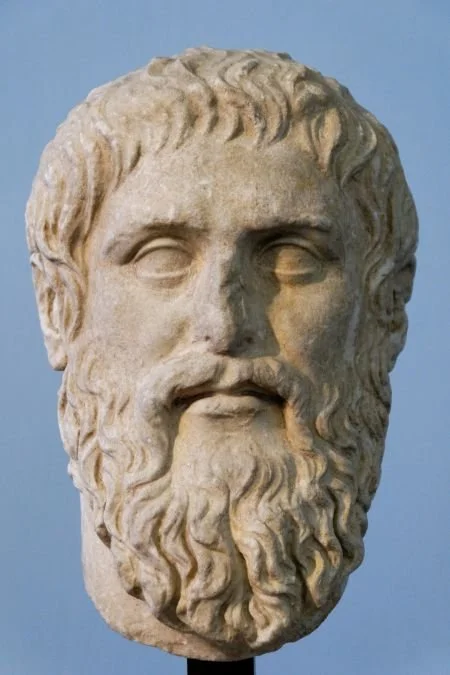

Platão e a expulsão dos poetas

/Tradução, por Victor Gonçalves, do artigo de Frédéric Manzini, «Platon, chasseur de poètes?» publicado a 2 de julho de 2025 na revista Philosophie magazine.

Qual é o lugar dos artistas na sociedade? São essenciais ou marginais? Reler Platão sobre este tema é desconcertante: extremista, o filósofo quer excluir os poetas da sua Cidade ideal. Faz disso mesmo a sua prioridade. Medida digna dos regimes mais totalitários ou projeto político destinado a preservar a juventude destes «influenciadores» antes do tempo?

Quando se pergunta aos candidatos à eleição presidencial qual seria a primeira medida que tomariam se fossem eleitos, é raro que a resposta tenha que ver com poetas. No entanto, é isso que Platão faz na República, antes mesmo de esboçar os princípios fundadores da sua Cidade ideal, ou seja, do vasto projeto de reorganização política que empreende. Mas por que atacar poetas inofensivos em vez de criminosos ou ladrões? De que podem eles ser culpados, senão de escrever maus versos? E haverá realmente urgência em começar por querer expulsá-los, quando há toda uma organização política a repensar e uma sociedade a construir?

Que vão cantar para outro lado!

Para compreender melhor o que levou Platão a adotar uma posição tão severa no seu diálogo A República, é indispensável situar-se no contexto geral desta obra. A questão do lugar dos poetas parece suficientemente importante para ser abordada de forma recorrente: é mencionada pela primeira vez no livro II, depois mais longamente no livro III e, finalmente, no último livro, o livro X. Isso mostra a importância que ela tem para o filósofo!

Após um livro I dedicado a trocas entre Sócrates e alguns interlocutores sobre certas ideias recebidas acerca da natureza da justiça e da vida individual bem-sucedida, Platão começa, de facto, a atacar os poetas no livro II, antes mesmo de a discussão sobre a justiça ser transposta para uma escala maior, ou seja, para o nível político, como será na maior parte do que se segue. O seu interlocutor é então um certo Adimanto... de quem não se sabe muito, exceto que é provavelmente um dos irmãos de Platão! A situação é, portanto, no mínimo perturbadora, uma vez que o filósofo relata um diálogo entre o seu mestre e o seu próprio irmão, como se ele próprio estivesse dividido em dois. Seja como for, Sócrates explica a Adimanto que os poetas são prejudiciais quando dão uma imagem deplorável e enganosa dos deuses e fazem crer que é possível ser feliz sendo injusto e comportando-se mal: por exemplo, «que os deuses guerreiam entre si, que armam ciladas, que lutam — nada disso é verdade», lamenta ele. «Contar que Hera foi acorrentada pelo seu filho, que Hefesto foi atirado num precipício pelo seu pai porque quis proteger a sua mãe agredida, e todas essas lutas entre deuses que Homero colocou nos seus poemas, isso não deve ser admitido na cidade, tenham esses poemas sido compostos ou não com uma intenção alegórica» (República, II, 378b-d).

Um desafio para a política educativa

Não é o facto de a poesia recorrer à ficção que Platão condena, mas o tipo de histórias que ela conta. A diferença entre as que são enunciadas de forma poética ou metafórica — o que ele chama de «intenção alegórica» — e os discursos que procuram expressamente dizer a verdade (conforme à realidade) parece secundária. É bom recordar que o próprio Platão recorre de bom grado aos mitos. Na juventude, dizem, compôs ditirambos, versos líricos, tragédias e, mesmo que o seu encontro com Sócrates tenha posto fim à vocação poética, a qualidade literária da sua escrita é absolutamente notável, cheia de estilo e rica em imagens, a ponto de ser erigida em modelo por todos os professores de língua grega ainda hoje. Platão é o mais poético dos filósofos.

Mas antes de ser poeta, ele é filósofo e legislador, e sua luta não se situa no campo estético, mas inteiramente no campo educativo e político. A desconfiança que manifesta em relação aos poetas obedece, em primeiro lugar, a um desejo de proteger as crianças da pressão que eles exercem sobre elas, conscientemente ou não, quando divulgam preconceitos — por exemplo, sobre os deuses. Ao refletir sobre a forma como se deve educar a juventude, Platão teme a influência nefasta que os poetas podem exercer sobre as almas mais vulneráveis ou influenciáveis. Ao ponto de instituir uma forma de censura? Sim, porque a educação é um assunto demasiado sério para ser confiado, sem controlo, aos artistas, nem eles próprios medem as consequências políticas da sua arte! É preciso compreender que, na Atenas de Platão, era através da convivência com os poetas que os mais jovens se formavam. A «poesia» em questão é, em primeiro lugar, muito mais do que aquilo a que hoje chamamos, em sentido estrito, «poesia», como confirmam os exemplos dos poetas que ele menciona na República: Homero, Hesíodo, Ésquilo, Píndaro... É todo o teatro e toda a literatura que o termo abrange. Todos eles detêm uma espécie de soft power que pode parecer inofensivo, mas que, aos olhos do filósofo, é formidável. «Começamos por contar histórias às crianças», escreve ele, acrescentando que «em qualquer tarefa, o mais importante é o começo».

O poder subversivo da arte

Os bons poetas são bons educadores? Nada é menos certo, pois a sua preocupação é agradar e emocionar, e não instruir ou tornar melhor. Será que eles se preocupam minimamente com o bem? Terão pensado no significado do que representam? Quando os mitos, lendas e outros relatos das proezas de heróis e deuses os mostram como indivíduos impulsivos, egoístas, vingativos – ou seja, feios e viciosos –, os poetas erigem-nos em modelos de maus exemplos. O episódio da fúria de Aquiles, na Ilíada, valoriza assim a raiva e pode levar a crer que se trata de um sentimento legítimo e nobre: aos olhos de Platão, Homero não é, portanto, recomendável. O talento dos poetas não está em causa, pelo contrário. Quanto mais talentosos, mais perigosos são e mais poderoso será o efeito que podem ter sobre as almas influenciáveis que se identificam facilmente com as personagens de ficção que lhes são apresentadas. O prazer que proporcionam é ainda mais indigno e pernicioso, pois habitua os jovens a ceder às paixões, não os preparando para serem adultos e cidadãos virtuosos.

Platão teme, de facto, que o imaginário criado pelos poetas veicule valores contra os quais será difícil lutar, como uma doutrinação que talvez seja impossível desfazer quando esses valores entrem em conflito com aqueles filósofos no poder considerem bons. Quem, hoje, criticaria o governo por fazer o que está ao seu alcance para impedir que as crianças sejam expostas à violência, à pornografia, a discursos ou ações sexistas e racistas? Noutras palavras, por legislar para bloquear o acesso a determinados programas de televisão, sites ou redes sociais? É da mesma forma, como defensor das crianças em perigo, que Platão intervém: expulsar um certo número de poetas da Cidade parece-lhe ser o meio de erradicar o mal — ou mesmo a simples possibilidade do mal — pela raiz, antes que ele tenha a oportunidade de se instalar na mente dos futuros cidadãos.

Compreende-se melhor que o filósofo considere este assunto prioritário e que opte por abordá-lo no momento preciso em que se prepara para lançar as bases do seu novo Estado. Como dar bases sólidas a uma sociedade se o espírito corrupto dos seus membros não tem gosto pelo belo, pelo verdadeiro, pelo bem? Muito crítico em relação ao funcionamento de Atenas tal como a conhece, Platão considera que ela precisa de medidas fortes. Repensa todo o currículo educativo e reforma toda a política cultural, ordenando-a pela lei da razão e colocando, assim, a «educação artística e cultural», como agora se diria, sob uma vigilância muito estreita. Vinte séculos mais tarde, Rousseau será animado por uma preocupação semelhante em Émile, o seu tratado de pedagogia que redefine a educação a partir do zero: aí qualificará a leitura como «flagelo», fará esperar o aluno até os doze anos antes de lhe dar livros e desaconselhará até mesmo uma fábula como «O Corvo e a Raposa», de La Fontaine, porque a moral que ela contém é profundamente cínica, valoriza o sucesso da duplicidade e apresenta como modelo um mentiroso. Tudo isso não é adequado para crianças, mas apenas — e eventualmente — para mentes mais maduras, mais experientes e suficientemente críticas para compreender os diferentes níveis de significado e distinguir o que é importante do que não é. Deveria ser proibido para menores de dezasseis anos!

Poetas censurados, poetas autorizados

Cabe ao legislador dotar-se dos meios para preservar os futuros cidadãos de qualquer forma de corrupção moral e afastá-los de maus educadores – atualmente, falaríamos de influenciadores tóxicos. Uma vez que não é possível afastar as crianças da cidade, a solução menos má consiste, portanto, em mandar embora os poetas. É claro que se pode argumentar que não era necessário chegar ao ponto de exilar os poetas e que bastaria regulamentar a sua prática por meio de algumas leis bem direcionadas. Por que levar a radicalidade ao ponto de exigir a sua partida? Será porque os respeita demais para lhes pedir que se submetam e obedeçam ao Estado? Não exatamente, e é a este ponto que o livro III volta. O diálogo, novamente entre Sócrates e Adimanto, evoca a formação daqueles que são chamados «guardas», que têm a vocação de se tornar a futura elite intelectual, física e moral dos cidadãos e, portanto, de desempenhar um papel crucial na nova Cidade. O que aconteceria se a poesia conseguisse seduzi-los, ou seja, desviá-los do seu caminho correto, se os colocasse num estado de transe, fora de si mesmos, onde já não se controlariam? A sociedade como um todo estaria em perigo. Os guardiões devem ser apenas guardiões, inteiramente dedicados a essa função, explica Platão, da mesma forma que os sapateiros devem ser sapateiros; os camponeses, autênticos camponeses e os soldados, verdadeiros soldados: cada um cumprindo precisamente o seu dever ao serviço da comunidade. Com o seu domínio da imitação e do jogo, os poetas são certamente artistas transformistas com um talento extraordinário, mas não têm um lugar fixo na Cidade, e o filósofo conclui que é imperativo que exerçam a sua arte noutro lugar. Trata-se de uma forma de censura? Os poetas excluídos são, como diríamos hoje, «cancelados»? Cuidado com o anacronismo, pois Platão insiste, ao mesmo tempo, que eles devem ser venerados e glorificados: é apenas no plano político que os condena, sem que isso diminua em nada a estima que tem por eles!

No entanto, nem todos os poetas serão expulsos, mas apenas uma parte. Serão bem-vindos e autorizados a permanecer aqueles que, embora «menos agradáveis», produzirem obras consideradas «úteis», ou seja, aqueles que imitam o discurso dos homens virtuosos. O leitor de A República é então tomado por uma dúvida: não haverá o risco de se chegar a uma arte moralizante e ingénua, onde os «bons» triunfam sempre no final, como nas histórias simples, previsíveis e padronizadas que hoje se servem às crianças? A um resultado servil como era a arte soviética, supostamente realista e conforme aos princípios da ideologia estalinista? A menos que Platão esteja aqui a evocar a sua própria prática, na medida em que os textos que escreve, sem procurar a poesia por si mesma, são reproduções das palavras de Sócrates redigidas com um objetivo educativo e edificante...

A ambiguidade de Sócrates e o antídoto para os happy few

O princípio da «rejeição absoluta da parte da poesia que é imitativa» é reiterado com veemência no início do livro X, o último da República, no qual Sócrates critica repetidamente Homero, embora confesse que sente por ele uma afeição tão profunda e um respeito tão grande que lhe custa expressar-se livremente. Mas os factos estão aí: na prática, Homero foi de alguma ajuda para os legisladores? Ele «foi realmente capaz de formar homens e torná-los melhores»? É preciso reconhecer que, apesar da sua aparência maravilhosa, a sua poesia não é virtuosa e que «o mal que ela pode causar às pessoas de valor – e apenas um pequeno número é exceção – [...] é, por assim dizer, o mais terrível». Esta fórmula é intrigante: é possível resistir à influência negativa da poesia? Platão evoca, de facto, a existência de um certo «antídoto» (595b) que não é outra coisa senão «o conhecimento do que as coisas realmente são». Por outras palavras, e no contexto platónico, é preciso já ser filósofo e saber distinguir bem a realidade da ficção para poder apreciar a poesia como se deve e sem risco de danos!

Com tal elitismo, a conceção de Platão está nos antípodas dos nossos ideais democráticos atuais, que promovem a acessibilidade da arte para todos, incluindo o público jovem, com o objetivo de despertar a sua sensibilidade. O mesmo se aplica à sua decisão de banir os poetas, o que é desconcertante do ponto de vista de uma sociedade como a nossa, que promove a abertura, a tolerância e a criatividade artística. Sacrificando a arte à política e à moral, Platão prefere tratar todos os cidadãos como crianças imaturas e protegê-los contra qualquer forma de subversão que possa prejudicar o desenvolvimento da sua racionalidade, que corresponde à sua parte nobre, destinada a comandar a parte sensível. É legítimo questionar, no entanto, se o remédio que propõe não é pior do que o mal e se a exclusão da Cidade não é também o reconhecimento de um fracasso em fazer coexistir, ou mesmo dialogar, diferentes faculdades dentro da alma.

Os poetas e os artistas não dão também a pensar, despertam o gosto pelo belo, não são guias no caminho do bem, como Homero foi para Sócrates? E quem aceitaria viver numa sociedade que só admitisse como poetas funcionários públicos ao serviço de um discurso moralista e de sentido único? Ao querer monopolizar o pensamento e governar tudo na sua Cidade, Platão corre o risco de ficar sozinho.