Uma viagem que fiz ficou ligada a um livro de Ricardo Marques, Lucidez (e Outras Sombras), e de vez em quando penso nisso com alegria e assombro. A imagem que se vê na capa é baseada numa fotografia que tirei a um fragmento de uma estátua, uma peça de um rosto de mulher que está num museu relativamente obscuro de Roma, ou pelo menos não tão visitado quanto devia, o Centrale Montemartini, no Quartiere Ostiense. Pouco central, pouco conhecido e alojado numa antiga central termoeléctrica, a única atracção turística de que não fica muito longe é do Cemitério Protestante, onde estão sepultados Keats, Shelley, Gregory Corso e outras pessoas que, bem vistas as coisas, são caras ao imaginário do Ricardo. Este museu reúne um acervo de estátuas romanas que não couberam nos outros museus da cidade e foram ali deixadas, um pouco como em depósito. Mas este depósito é um dos museus mais inacreditáveis que conheço, com obras supostamente menores da antiguidade que são tão extraordinárias quanto obscuras. A fotografia que tirei de uma dessas obras o Ricardo viu-a na rede social mais batida de todas e perguntou-me se a podia usar para um livro seu e eu disse que claro que sim, e depois fiquei a pensar que este episódio era típico da curiosidade e do espírito aberto e um pouco flâneur do Ricardo. Pareceu-me que afinal tinha ido ao Centrale Montemartini por causa do livro dele. E achei que esta ideia de pôr esta cabeça de mulher meio mutilada na capa de um livro chamado Lucidez dizia qualquer coisa de urgente acerca da poética do Ricardo, e Lucidez é de resto um livro que pode ser pensado como contendo algumas artes poéticas, e algumas delas inesperadamente assertivas e urgentes (penso aqui em poemas como “Avidez,” p. 32, “Eles não são os meus pares,”p. 56, “O lepidóptero,” p. 57, “Frag mento,” p. 62) onde aflora um juízo estético/ético que pode, ainda que em alguns destes poemas indirectamente, referir-se aos contextos do que significa escrever poesia. Lucidez é um destes livros que deixa patente o labor – uma palavra melhor que esforço, porque o Ricardo faz tudo isto parecer muito natural: as traduções, as antologias, os livros de poesia, a novela escrita durante a pandemia, as exposições, as leituras de poesia, o conhecimento certeiro e infalível do melhor restaurante de ramen na cidade de Lisboa – de um poeta que escreve não para pregar, nalguma espécie de exposição didática (penso que nada poderia estar mais longe do espírito do Ricardo), sobre o que seja lucidez, mas para tentar reunir alguma num livro que não impõe nada, apenas vai, poema a poema, iluminando a necessidade de falar de algumas coisas que estão no campo de forças desta palavra e, afinal, da profunda necessidade de a procurar, de ir tentando chegar a ela. Escrever desta maneira é uma forma de exploração ética e, por aí, de desejo: envolve uma viva atenção, disponibilidade e vulnerabilidade, que são três condições sem as quais, de resto, acho difícil que se escreva poesia.

Parece-me adequado que a este livro de poemas se tenha seguido, com uma novela ensaística pelo meio (A Varanda, Companhia das Ilhas, 2021), um livro sobre, exactamente, o desejo: Desiderio (não edições, 2022), que colige poemas que o Ricardo foi escrevendo acerca deste tema. Pode-se pensar em Ricardo Marques como um poeta que constrói os seus livros em torno de um só conceito (foi este o caso em Metamorphoses, Ruinenlust, Lucidez e agora em Desiderio), com uma preferência por uma precisão minimalista e por uma certa clareza vagamente derivada da dicção dessa poeta que, de acordo com a classificação sugerida por Miguel Tamen e António Feijó num livro de referência recente, O cânone, não operou qualquer revolução em termos da língua – Sophia.

Não há, em Desiderio, nenhum ângulo particularmente vanguardista. Mas isto talvez seja apenas no sentido em que o que parecem ser por vezes os poemas mais à retaguarda de um determinado momento literário são eles próprios uma forma de resistência ao tempo, que por aí ganham um outro potencial de inventividade e renovação. Mas Desiderio pode ser só mesmo lido desinteressadamente, e na verdade, convida o leitor a isso. Sendo, no entanto, um livro sobre um tema por definição privado – o desejo –, Desiderio faz-nos pensar sobre os discursos sociais que criamos sobre o tema, sobre os ícones e convenções por que estes discursos se expressam (de Antínoo a Leonardo a Corbet a Louis Garrel, passando por Hilda Hilst). E quase todos os poemas buscam um diálogo ou uma reflexão acerca da presença dos outros na nossa intimidade. Desiderio é assim um livro onde se insinua uma ideia de desejo como modo de viver, uma busca do outro à luz de uma certa lucidez, às vezes estoica e irónica, imposta pelo frágil equilíbrio entre triunfo e derrota que desejar alguém traz consigo, expondo assim a vulnerabilidade de quem fala (veja-se um poema como “Entre cão e lobo:” “dois cães conversando seus alvos/ de seara em seara trigo passageiro/ moído amiúde com o tronco/ das árvores a minha mó/ feita em miúdos// dois cães um deles mais lobo/ o outro mais magro/cães que caçam separados/ as sobras nos cantos” (p. 50).)” Noutros poemas, encontramos um eco da desesperada vitalidade de Pasolini de “O Pranto da Escavadora,” um poema onde se lê que só amar e só viver importam, não o ter amado ou o ter vivido: “só a beleza aberta/ aquela que abre é a beleza” (“Noli me tangere,” p. 42). Às vezes esta reflexão é simplesmente sobre o lado estético do desejo, a sua contemplação deslumbrada, talvez com qualquer coisa do tropeço adolescente de que falava O’Neill (penso aqui num poema como “Kouros na Biblioteca Nacional.”). Há um poema assombroso, “Voyeurismo” (p. 74), que numa nota discordante recorda, ou parece recordar, o tipo de desejo clandestino que Jorge de Sena descreve em Sinais de Fogo, um mundo de encontros avassaladores e clandestinos. Este poema é imediatamente seguido por um poema onde o desejo confina com a ternura, talvez com a alegria do amor (“Viçoso Vício,” p. 75).

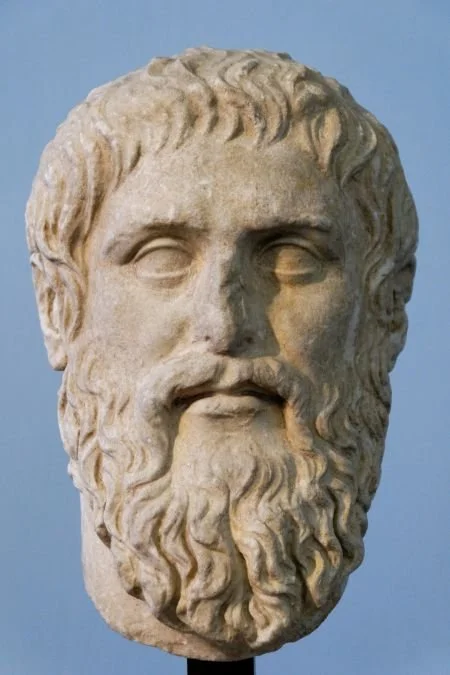

Com que outras poéticas do desejo dialoga este livro? É óbvio talvez pensar em Ovídio e na sua Ars Amatoria, mas não há em Desiderio o lado expressamente didático desse manual de seduções da Antiguidade. Os poemas que aqui leio não me parecem almejar, porém, ao contrário do que sucede com Ovídio, a uma pedagogia da sedução, são antes sobre momentos privados, intensamente vividos, que são revisitados idiossincraticamente, mais ou menos despretensiosamente (embora haja por vezes uma ironia que terá a ver com uma certa preocupação com uma beleza do estilo e a espaços uma gravitas, reminiscente da dicção de Sophia, que é uma forma de falar da elevação do desejo), o que talvez venha de uma consciência de que no desejo o caçador pode tornar-se facilmente o caçado: penso aqui na lúdica sequência de dois sonetos, “Soneto do Activo” e “Soneto do Passivo” – que ironiza sobre estereótipos limitados que têm que ver com um olhar preconceituoso da heterossexualidade sobre a homossexualidade, mas brincando com o contexto da economia (o que, num contexto diferente, recorda outro livro onde este interesse pela intersecção entre economia e poética está presente, Divida Soberana, de Susana Araújo). A exploração de uma psicologia do desejo que está aqui em causa terá então, talvez, mais que ver com o mundo dos diários de Anaïs Nin, no sentido em que se procura aqui uma descrição da experiência do desejo, do que com Ovídio. Há qualquer coisa de escultório na poesia do Ricardo, de um modo mais geral: eles convidam à contemplação, pedem de nós a delicadeza de reparar nos detalhes onde, como se lê num poema de Franco Alexandre, habita um deus.

Numa breve nota introdutória ao livro, Ricardo Marques explica que Desiderio, em certo sentido, reúne quarenta anos de poesia, a mesma idade que é a sua, que os poemas estavam dispersos e foram sendo recolhidos (o primeiro poema data de 2012, o penúltimo de 2021, o último, “Biografia,” não tem data), que muitos deles nascem de coisas (peças, exposições, filmes) e pessoas vistas em viagens. E acrescenta que foi “essa surpresa da desadequação” que o fez escrever. Esta surpresa da desadequação, que tantas vezes é o primeiro indício do desejo, é talvez o fio condutor mais vital que une todos os poemas deste livro. É também isso que o torna tão adequado. Quia pauper amavi, como diria Ovídio.

Oxford, Novembro de 2022-Janeiro de 2023