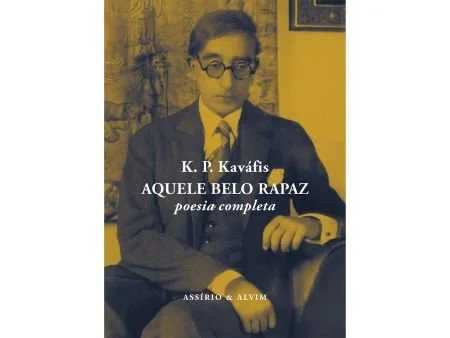

K. P. Kaváfis, nota de leitura a «Poesia Completa»

/Acabou de ser editada, na Assírio & Alvim, a poesia completa de K. P. Kaváfis em português, língua de chegada que se acredita estar feita, ou melhor, que se foi fazendo para agigantar o lirismo. Talvez. Conhecemos o ditado sobre presunção e água benta, mas o que seria da órbita celeste da observação, da sensação e do pensamento sem alguma húbris?

Entre sopros formais (o do Ípsilon de 19 de dezembro de 2025) e informais (o de amigos com dedos imperfeitos para coisas práticas), já sabia que podia esperar muito, eu que há bastante tempo me apaixonei conceptualmente pelo poema «Ítaca» (numa forma que talvez relance noutra direção o conceito de «proximidade estética» de que fala Miguel Tamen). Conheço bem, porque habitam em mim, os seres que gerem expectativas como se fossem subtis censores da frustração. Habitam mas vão-se transubstanciando em materiais mais nobres, uma nobreza de espírito pessimista, essa que faz da necessidade virtude.

Peguei, pois, no livro como se fosse a Primavera. E li-o, talvez mais em modo dionisíaco do que apolíneo. Um dionisíaco mais catalogador (arrisco o dissenso) do que inebriador. Ou melhor, um dionisíaco que mesmo quando nos eleva até ao limiar do abismo, assegura, baixinho, que é possível descer em vez de cair.

A diferença entre um prefácio e um posfácio (neste caso, de Tatiana Faia) é que este último tem a virtude da modéstia, a não ser que seja uma falsa modéstia (bem acima da imodéstia), o que, tenho a certeza, não é aqui o caso. Por esta razão e porque começo a gostar de obedecer a protocolos de leitura, só li o ensaio (no sentido da «tentativa» de compreensão que nos vem de Montaigne, e que tantas vezes esquecemos) de Tatiana Faia depois dos poemas, numa tradução que me disseram ser exemplar, e das muitas páginas de notas, quase incontornáveis. Sem Tatiana Faia, perder-se-iam os contextos geográficos, históricos e sociais que marcam a incubação poética de Kaváfis.

Houve clara novidade na hermenêutica informada e criativa de Tatiana, mas coincidimos nos três poemas mais tocantes. Diretamente em mim, indiretamente nela, que utiliza o termo «famosos» para os destacar. Um de nós está mais limitado pelo cânone, mas isso não invalida que possamos caminhar juntos em três poemas-monumentos.

Um é de 1904, «À Espera dos Bárbaros», e recupera a história, com certeza apócrifa, de Roma esperar a vinda dos bárbaros (haverá aqui uma reminiscência da dialética apolíneo-dionisíaco da Antiguidade grega?) como forma de renascimento pelo apocalipse. A última estrofe acrescenta ao mito uma possibilidade de sentido que define novas órbitas:

«E agora, que será de nós sem bárbaros?

Essa gente era uma espécie de solução».

Os outros dois são de 1911. «O Deus Abandona António», aconselha-nos a não aceitar esperanças inúteis, a sabermos despedir-nos do que perdemos, de Alexandria no caso concreto, mas não será esse o gesto mais justo para tudo, e é tanto, o que vamos perdendo? «Ítaca», que me ensinou a amar a cidade da minha adolescência por ter sido apenas madrasta, torna claro que a viagem deve demorar o mais possível: quando somos Ulisses convém não regressar depressa a Ítaca, não saímos de lá para isso, mas antes para, como queria Goethe, percorrer o finito em todas as direções. Percorrê-lo com vontade de nos perdermos, sem deus ex machina redentores. Tanto mais que

«Ítaca deu-te a bela viagem.

Sem ela nunca terias partido.

Outra coisa não tem para te dar.»