Dentro em pouco, será lançado este livro de Pedro Braga Falcão (agendado para a Barraca, Lisboa, dia 29, com leituras a três na bela livraria Flâneur, Porto, dia 31 de Março de 2018). Acho que vai haver revelações, tanto mais que será a nossa editora, e poeta, Tatiana Faia a escrutinar o trabalho do Pedro. Chamo-lhe “trabalho” para não repetir palavras (aprendi isso com a minha professora primária, que sufocou a empatia à nascença). Em boa verdade, poderá uma obra ser considerada trabalho? Que diabo de palavra é esta que consegue misturar economia, teologia e fisiologia, acabando, sem o saber, no reino mais conservador da metafísica? Enfim, avancemos: Pedro Braga Falcão, parte dele, quer estar à margem da actualidade, por isso (ou por outra razão, mas aqui calha bem estabelecer essa relação) traduziu as Epístolas e as Odes de Horácio (Cotovia) e um dos seus livros de poesia chama-se Do Princípio. Sei parte disto também porque ele o confessou numa espécie de autobiografia para a Enfermaria, embora a arte do oximoro, que por vezes encanta ouvintes (usa ainda a viola, com a qual ressuscita música antiga, a quem, como é sabido, ninguém resiste), deva acautelar juízos perentórios.

Conheço o Pedro há pouco, ou melhor, encontrei-me com ele duas vezes, numa já tínhamos bebido uns copos (e sem autocensura entra-se no reino do disparate, excepto os bukowskianos), na outra, há poucos dias, estávamos envolvidos por uma multidão de estudantes a satisfazer uma das necessidades mais básicas da Pirâmide de Maslow (comer), contexto pouco propício à visão oblíqua que extrai segredos importantes do parceiro discursivo. Mas enfim, percebi, entre outras coisas, que acha a filosofia moribunda (eu fui atrás, quando devia ter cruzado ferros), o homem mais interessado na esperança de vida do corpo (bons auspícios para antropotécnica) do que em cuidar do espírito e os ritos teológico sem a raridade que lhe confeririam o poder mágico de trazer a transcendência até nós. Portanto, duas conversas e aproveitar o sentido do que vai escrevendo, também para a Enfermaria, ou está nas críticas às suas obras contaminará pouco a minha hermenêutica (uma hermenêutica fenomenológica, perdoe-se o centauro pretensioso). Não do livro inteiro, mas de um poema, um único poema que, sem resumir o sentido, ou sentidos, da totalidade, pode indicar o tom para apanhar o autor pelas costas (o velho sonho de capturar o universal no singular). Modo de dizer, sabe-se (embora poucos acreditem) que os autores são ultrapassados pelas obras, e mesmo estas vão sendo reescritas pelos leitores. Contudo, autorizo (e creio que até facilito) o autor a rir-se desta leitura, devo-lhe isso.

O poema é o 11.º do terceiro capítulo do Livro II:

Como essas crianças aí, estupidamente felizes,

porque não ter a estupidez de uma felicidade,

e comprometer-me ao estilo de mexer os braços?

Ser de uma estupidez intolerável.

E não entender nem um pouco mais do que entendo.

Ser como os que desprezamos, nós,

os que vivem na cabeça e deixam o corpo órfão,

à espera do dia em que lhe dirigimos a palavra,

na doença, na podridão dos nervos,

nos intestinos virados do avesso.

E aquela criança estupidamente infeliz

porque lhe morreu a mãe e não tem ninguém,

que não brinca e baixa os olhos e não nos vê?

Será que nós, os sábios que idolatram a ignorância,

fomos ou queremos ser estúpidos como ela?

Ou a ambivalência das grandes frases e frustrações

nos deixa perplexos perante a nossa estupidez?

Ou de tal modo ociosamente retóricas

as perguntas se desfazem num humor sujo

a que todos nós chamamos o néctar dos deuses.

E ainda assim confessamos que a ciência,

essa deusa macabra, não brinca

como brincam essas estúpidas crianças.

Pedro Braga Falcão evoca aqui a antiquíssima questão sobre a origem, a proveniência da felicidade. Problema que exige um certo grau de sofisticação intelectual, daí que os pobres de espírito (haverá tal coisa?) vivam felizes ou infelizes, enquanto os ricos de espírito (haverá tal coisa?) reflictam sobre como viver feliz ou infeliz (que às vezes declinam nos termos tristeza e melancolia, combinando-os com um cigarro e um copo de vinho tinto reserva). E isto são dois mundos irredutíveis, não há qualquer transvase de sentido entre eles. No primeiro andamento do poema critica o destino por lhe ter recusado a linha de vida das crianças “estupidamente felizes”. Lamento frequentemente ouvido nos eruditos quando se cansam da bibliomania que os aprisiona; mas seria estranho que repentinamente deixassem o corpo visitar lugares afastados das estantes ou mesas de trabalho (regressou a palavra equívoca), reeducar o corpo demora muito tempo, e vá lá saber-se se eles querem verdadeiramente isso. Sobretudo, como diz Pedro Braga Falcão, porque os que “vivem na cabeça” “deixam o corpo órfão”. Mas o idílio da estupidez, entramos no segundo andamento, pode não ser o do intangível Caeiro, antes o de uma criança sem mãe, uma estupidez da miséria e do sofrimento. E claro, a tensão entre a realidade vivida e a realidade fingida só podia criar a ambivalência que reverte o jogo dialéctico inicial, mostrando que os campeões da semântica (com a sua fé absoluta nas palavras) são, afinal, grandes estúpidos (às vezes, poucas, magníficos). E nem a ciência resiste, porque o seu poder fantástico de descrever os diagramas das leis naturais não a dispensa de uma estupidez essencial em relação ao que é propriamente humano, escapa-lhe que nós vivemos com um pé no jogo e outro no cemitério, brincamos e moremos, não de uma só vez, mas em modo gerúndio: vamos brincando e morrendo, e isso escapa à “deusa macabra”.

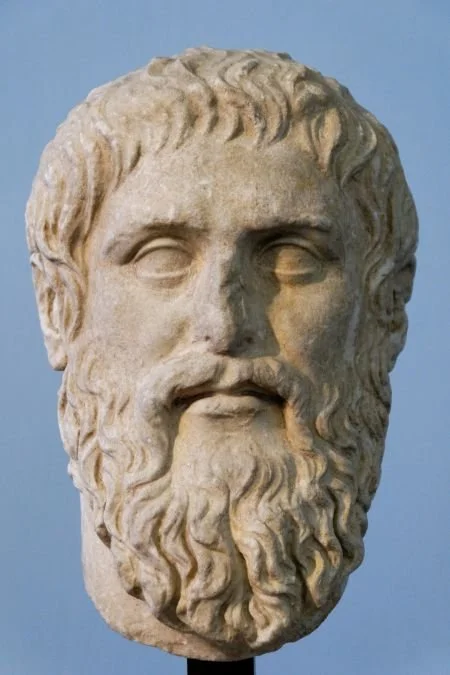

Portanto: Pedro Braga Falcão, cuja poesia mistura muitas vezes o Antigo Testamento com a paideia de gregos e romanos antigos – epicuristas e estóicos, menos cínicos –, heróis que se deixavam alegremente vencer pelos caprichos do Cosmos (talvez o chaosmos de Joyce), quere-se, antes de mais, lúcido. A sua poesia desnuda os nervos que decidem o movimento das coisas, das ideias e das emoções, e os nervos não mentem, nem lhes interessa a beleza poética, revelam as coisas como são. Neste caso, a estupidez é estúpida e quem a glorifica vive rodeado de dicionários e esqueletos andantes, ou então, como dizia uma personagem célebre, “sofre de fartura”.