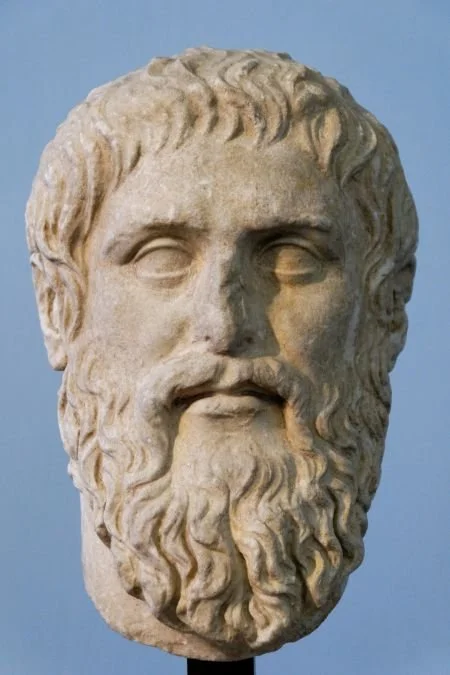

Não me lembro ao certo da primeira livraria da minha vida tão cheia de livrarias. Suspeito que pode bem ter sido a Bulhosa em Entrecampos, de todo não tão decadente então. Eu devia ter talvez quinze anos. Esta é uma primeira vez – a primeira vez em que comprei um livro absolutamente sozinha, longe do burburinho de pais, primos e irmãos. Com a audácia de um leitor que entra numa livraria certo de si. Há umas semanas, Elena Ferrante tinha uma crónica no The Guardian sobre a intensidade das primeiras coisas, primeiro beijo, primeira vez, primeiro dia de escola, primeira palavra lida, primeiro emprego. A autora italiana fala de como as primeiras vezes não são necessariamente as ideais, as melhores. O que afinal torna as primeiras vezes tão importantes é o seu carácter de momento marcante, a dimensão mitológica, a relação indelével entre a primeira vez que fazemos algo de particularmente significativo na história das nossas vidas e a noção de que isso se vai tornar parte da nossa história ou um hábito. Ternura, alegria, decepção, amargura - a primeira vez enquanto ponto a partir do qual narrar, nem que seja só a nós próprios, a crónica de nós próprios. Séneca escreveu que nada do que é humano nos é alheio, mas a articulação do humano tem uma velha ligação com a habilidade de nos fazermos entender. Tudo o que fica de fora dessa intuição, o que é inenarrável, é tão mais precioso ou monstruoso exactamente porque pode apenas ser indiciado pela linguagem. Mostrado, não demonstrado. Não sei então porquê esse primeiro livro, nessa livraria em Lisboa. O dia de escola devia ter acabado, podia ter sido uma tarde livre, eu devia estar a fazer tempo para que chegasse o autocarro. E porque naquela altura eu me queria tornar uma classicista, gostava de dizer que foi algo como Platão ou Homero, mas isso foi mais tarde. Uma helenista não era o que eu queria ser naquela altura. Provavelmente algum livro chato, sobre história do império romano. E no entanto há qualquer coisa como um golpe de felicidade, como um fruto aberto ao meio, como a certa evocação do odor de romãs no princípio do Outono, sobre uma mesa de madeira, quando Lisboa entardece sobre as suas mais amplas artérias. O ruído do tráfego e os faróis apontados à estátua dos Heróis da Guerra Peninsular e o livro na mão, atravessando a estrada, correndo para o outro lado daquele dédalo de semáforos. Qual foi o último livro que comprei? Uma tradução de Safo, apressadamente, numa livraria em Bloomsbury, no bolso do casaco depois, numa caminhada em direcção a Holborn, Oxford Street, Marble Arch, no autocarro de volta a Oxford abrindo o livro. Dando por mim, essa primeira cena da adolescência repete-se nesta. Coexiste com cenas de outros livros, versos de outros poetas: a cena da madalena em Proust, aquele texto de Borges em que um homem é esfaqueado para que se repetisse a cena da morte de César, sobretudo essa epifania amarga, aquela frase de Pavese, tantas vezes repetida, só é nosso aquilo que perdermos, o que existe intimamente na memória e que pode voltar de repente, inesperadamente, como uma conclusão.