Ler é nunca chegar ao fim (…) é

uma alma crescendo.

- Maria Gabriela Llansol

Pedro, muito obrigado por teres aceitado este desafio. A minha ideia é simples, fazer-te algumas perguntas sobre a tua obra. Andava eu a ler a totalidade dos teus livros, mas depois cheguei à conclusão de que não seria uma entrevista, mas uma tese...

(risos)

Então, tive de mudar o modelo. Para quem tem acompanhado a tua obra, ficamos espantados – eu fico – sempre com um novo livro. Quando estamos à espera de um romance, aparecem cartas; quando estamos à espera de ensaio, aparece poesia… Estás sistematicamente, e eu acho isso fabuloso, a quebrar as espectativas dos leitores. É algo que surge naturalmente ou é propositado?

Posso começar pela parte mais fácil da resposta: nunca escrevo a pensar em surpreender os leitores. Sei que essa surpresa acontece, e acho isso excelente, mas espero que seja sempre o resultado um pouco marginal de outras apostas, mais fundamentais. Quero dizer: não estou em luta com os leitores, mas com a escrita, as convenções, os géneros. O que importa mesmo – acontece entre o texto e a linguagem, entre a invenção das formas e os limites estabelecidos.

Mas há outra razão para experimentar tantos géneros: tenho horror à ideia de me repetir, de escrever toda a vida o mesmo texto, de me glosar a mim próprio. Naturalmente, sou sempre eu atrás dos textos, não posso fugir a mim mesmo; mas tento não cair na facilidade de uma técnica adquirida. Tenho muito medo de acertar sempre. E é tão fácil acertar sempre: basta descobrir como se faz, e depois repetir, repetir, repetir. Gosto muito mais do que fazia Paul Klee: pintava com a mão esquerda, a mão inábil, a mão não-académica. (Herberto Helder: “Acautela a tua dor que não se torne académica”…) Também eu procuro colocar-me em apuros, numa espécie de exílio.

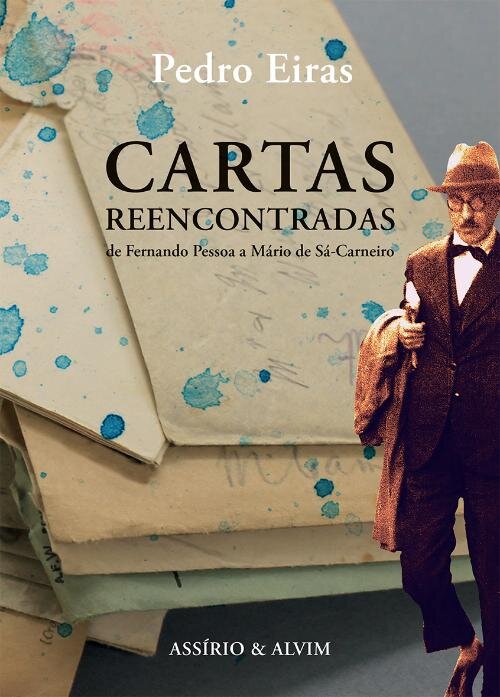

E mais isto: gosto da ideia de inventar géneros novos, sim; mas acho que os meus textos são sobretudo explorações dentro dos géneros que já existem. Por exemplo: não inventei o género epistolar, claro; mas tento levar aos limites as leis da correspondência em Cartas Reencontradas de Fernando Pessoa a Mário de Sá-Carneiro. Aliás, esse livro também joga nos campos do ensaio académico e da contrafacção. Ou seja, não me furto propriamente às convenções: tento desafiá-las de dentro, nos seus limites.

Vendo, no geral, a tua obra, é impressionante a variedade de “géneros” praticados – ensaio, romance, romance epistolar, micro-contos, teatro, poesia, alguns de difícil “separação” –, e verificamos que, apesar da diversidade, há nela toda uma enorme coerência. Há na tua obra, parece-me, a concretização de uma enorme Constelação, em moldes que fazem pensar em Maria Gabriela Llansol (esse enorme e belo Texto) e em Gonçalo M. Tavares (diversos registos), dois autores sobre os quais já trabalhaste. Queres comentar?

Sim, espero que haja coerência – e, ao mesmo tempo, discórdia, hesitação, contradições densas...

Por um lado, quase todos os meus textos são atravessados por algumas obsessões persistentes – determinadas questões éticas, por exemplo, e suas muitas, muitas derivas. Isso faz com que os romances coloquem questões afins dos ensaios, e os ensaios se cruzem com as peças de teatro, e o teatro dialogue com a poesia. São textos diferentes, mas vão experimentando questões comuns, cada um de modo próprio (e nem sempre concordante). Digamos: peças de um puzzle, peças cujo sentido se multiplica à medida que o puzzle é construído.

Por outro lado, os textos que nascem como ficções narrativas têm regras diferentes daqueles que nascem como peças de teatro; um ensaio não é um poema. O importante é ser radical na aposta: uma tragédia deve ser absolutamente trágica, e uma comédia absolutamente cómica. Estou fascinado por essa estrita obediência às regras do jogo. Digo isto muitas vezes: o que é belo no xadrez não é fazer uma jogada “ilegal”, mover um cavalo como se fosse uma torre, ou um bispo como se fosse um peão, inventar um xadrez louco e imprevisível. Não: o que é belo é mover a torre como uma torre, e o cavalo como um cavalo, e mesmo assim criar um estilo próprio – e alguém poder dizer: “esta é uma jogada à Paul Morphy”, ou “esta jogada é típica de Mikhail Tal”...

Numa leitura a propósito de Barthes, Manuel Gusmão diz o seguinte: “em momento nenhum do tempo, um leitor ou leitores podem esgotar o sentido, reunir todas as citações, até porque não podem esgotar o tempo a vir, as leituras futuras”. Esta passagem de Gusmão lembra-me um comentário que fizeste e que, muito frequentemente, fazes e repetes nas suas intervenções, a ideia de que “cada leitor é uma leitura”.

Ou talvez: cada leitor é muitas leituras. Ou ainda: o leitor é aquele que se perde nas suas leituras. E que se reencontra através delas.

O sentido nunca está fechado e são múltiplas as leituras sobre um texto. És capaz de esmiuçar um parágrafo por três horas, de o ampliar. Vi-o a propósito de Herberto Helder.

Para certos parágrafos, para certas frases – três horas é pouquíssimo. Para algumas páginas, uma vida humana não chega. Ando há muitos anos em torno de algumas frases de Kafka; às vezes parece-me que as consigo desvendar, depois volto a descobrir quão misteriosas são, e como resistem à minha leitura. Ler é decerto uma tarefa infinita: devemos aprender a saber hesitar muito mais, aprender a viver perto dos textos, a dar passos em volta (Herberto, de novo), com paciência infinita, sem forçar o sentido. Ando à procura dessa arte da lentidão. E a tentar ensiná-la aos meus alunos, às minhas alunas: é fascinante poder dedicar uma aula inteira a um único poema, reaprender a ler.

Consideras-te um herdeiro de Barthes, alguém que defende que o autor “não existe”. E isso pode-se encontrar já na tua tese de doutoramento, o teu trabalho sobre a fragmentação do sujeito. Ensaio que seria mais tarde publicado com o título Esquecer Fausto. Ou seja, o autor não só morreu, como também não é um “indivíduo” uno. Isso parece explicar o fascínio que tens por personagens “múltiplas”. Estou no caminho certo ou a misturar conceitos? Queres comentar?

Sim, gosto muito dessa ideia da multiplicidade, de certa instabilidade subjacente aos textos: um plural irredutível. Isto não quer dizer que todas as leituras são igualmente válidas ou interessantes, e a “morte do autor” também não significa que se pode dizer seja o que for sobre um texto, em pleno delírio hermenêutico, ou simples cegueira interpretativa (esse ensaio de Barthes tem sido terrivelmente mal lido, já há meio século). Pelo contrário: é porque não existe uma verdade ditada ex cathedra que somos tão responsáveis pela nossa leitura, e temos de a demonstrar através de uma extrema atenção. O que há, em suma, é escritas contra escritas: a nossa leitura é um texto criado a partir de outro texto, que por seu turno se inscreve numa longa história de textos, géneros, leis, convenções. Nesse abismo inesgotável, a ideia de uma verdade-do-autor parece-me um subterfúgio um pouco desonesto.

Do mesmo modo, esta entrevista é um texto também. Que existam fisicamente dois indivíduos chamados Vítor Teves e Pedro Eiras é evidente, mas também, de certo modo, irrelevante. O que importa é o texto dual que se vai criando – quero dizer, um jogo de ideias, formas, aparentes teses. Aliás, quais teses? Que verdade se define aqui? O que quer dizer este texto, senão aquilo que o leitor ler nele?

E, claro, uma entrevista não é forçosamente um lugar de verdade. Pode ser uma encenação, um fingimento, o lugar mais insuspeito – que, por isso mesmo, se torna superlativamente duvidoso…

(Uma vez, escrevi uma entrevista em que o entrevistador era Octávio C., uma personagem minha. E ele aproveitava a entrevista para me endereçar umas quantas maldades… (Ou será que ele tinha genuínas razões de queixa? É palavra contra palavra…))

Como já reparaste, cada pergunta é um salto, uma faísca para colocar-te a falar. Interessa-me aqui levantar pontos, ideias, fugacidades que depois, muito livremente, possas pegar e explorar à vontade. Tens um fascínio por citações, revejo-me nesse teu fascínio. As tuas citações no Facebook são pérolas que em agosto fazem falta…

Divirto-me muito com esse ritual diário, essa sementeira de citações no Facebook. Uma citação por dia, cerca de trinta por mês (excepto Agosto: férias são férias – mas fico sensibilizado por reagires a esse vazio…). Portanto, mais de trezentas citações por ano: já devo ter postado duas mil, três mil frases, poemas, parágrafos. E não quer dizer que concorde sempre com aquilo que cito: gosto simplesmente de agitar a rede social, ver o que acontece quando posto este aforismo filosófico ou aquele poema antigo.

Sou, como sabes, um semeador de citações na forma de epígrafe. Vejo nessa recolha e utilização de citações uma honestidade intelectual. Há nesse teu gesto a consciência de que somos, todos, uma multiplicidade de peças daqui e dacolá. É, no meu entender, a consciência de que somos resultado de mil misturas. Será que os puristas têm consciência disso? (risos)

Somos uma multiplicidade de peças, sim, um conjunto de vozes, uma memória. Nada mais natural do que indicar as fontes, para indicar o caminho, sugerir a leitura, partilhar.

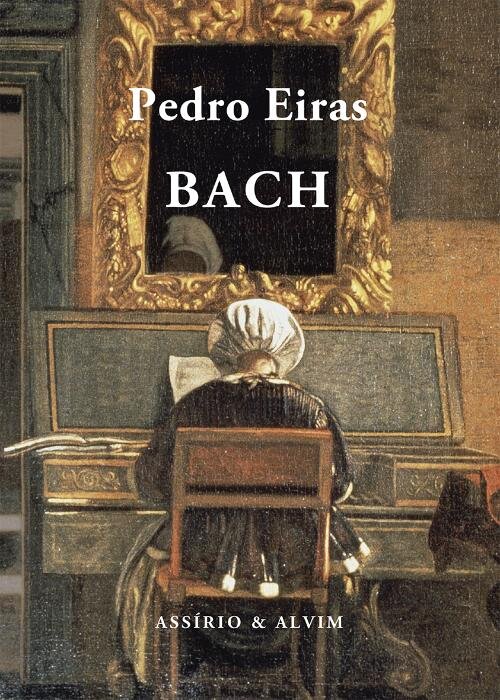

Por outro lado, há circunstâncias em que falho voluntariamente essa regra de indicar as fontes. Nos ensaios, procuro que os subtextos fiquem claríssimos; a bibliografia final é rigorosíssima. Mas num romance, num poema, numa peça de teatro concedo-me várias liberdades. Seria absurdo ir comentando em notas de rodapé tudo quanto devo a tantos livros. Não sei escrever sem partir de outros textos, às vezes de forma explícita, às vezes de modo subtil, mais ou menos invisível. Em algumas páginas de Bach há frases inteiras de outros autores, como Jean-Marie Straub, Leibniz ou Etty Hillesum. Se fosse um ensaio, teria de as identificar uma a uma, indicando o livro, a edição, a data, a página. Como não é um ensaio, mas contrai todas essas dívidas, indico simplesmente nas últimas duas páginas uma sequência de obras – sem qualquer comentário. Mas, além dessas referências, há ainda muitos, muitíssimos outros textos que sigo, e não os posso indicar todos.

Às vezes penso que tudo o que escrevo é uma citação.

O teu livro […], que foi, pareceu-me, maltratado pela “crítica” (com aspas), é dos livros de que mais gosto. Sei que outros artistas também adoram esse livro, talvez porque vemos nele, mais facilmente, a exploração da colagem. É um belo livro que remete para Flaubert, mas também para T.S. Eliot. Queres falar deste teu ensaio? Quanto tempo demorou a ser feito?

Demorou cerca de doze anos a ser feito. Claro que escrevi outros textos pelo caminho; e houve fases em que pouco ou nada trabalhei nesse ensaio – cheguei mesmo a desistir dele durante algum tempo. Na verdade, poderia bem ter demorado mais outros doze anos, criando não um livro de quinhentas páginas mas de mil ou duas mil… Para tecer esse infinito de vozes dialogantes, e mostrar a narrativa contínua que lhes subjaz (a relação do mestre com o discípulo, entre o fascínio e a traição), quinhentas páginas é pouco: para mim, […] não passa de uma amostra possível.

Confesso-te que não posso falar muito deste livro: ele implica o desaparecimento da minha voz. O único modo legítimo de eu falar sobre esta costura de citações seria, claro, através de novas citações. Talvez um dia?...

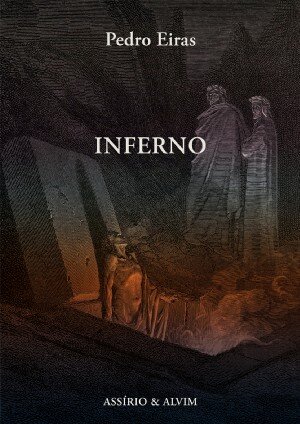

Luís Quintais, na apresentação online de Inferno (2020), em 23 de junho último, referiu-se a Bach (2014) como um poema em prosa.

É uma descrição muito generosa, de um leitor muito generoso.

Gostei muito dessa ideia, visão do Quintais, porque nunca tinha pensado em Bach como poesia, mas sim como pintura. E a razão para ver Bach como pintura parte daquelas folhas em branco que encontramos às tantas no livro. É como um zip numa pintura de Barnett Newman, um corte transparente, vertical, que rompe o texto. Há nessa atitude a transmissão do carácter inefável da música (Vladimir Jankélévitch), mas também a imposição de uma visualidade que aponta para Barnett Newman ou Robert Ryman. Agora que penso nisso, não posso deixar de lembrar que o meu Apocalipse, quase exclusivamente branco, deve-se em parte a este zip que criaste. Poderíamos dizer dessas folhas em branco: “Em cada sala completamente vazia, gritei os nomes de todos” (Llansol). De todas as personagens do livro gosto sobretudo de Llansol, é impossível não gostar dessa secção e, de forma diferente, da parte de Anna Magdalena (o que nos leva a Danièle Huillet e Jean-Marie Straub). Queres falar um pouco sobre Bach? Quanto tempo demorou a ser escrito?

De novo, começo pela parte mais fácil da resposta: levei vinte anos a tentar escrever Bach. O fascínio que tenho por este compositor tornava a escrita impossível; tentei várias vezes, desisti sempre; mas a vontade – ou necessidade – de escrever esse texto regressou sempre. Depois, como explico no segundo capítulo, aconteceu: compreendi que teria de falhar este livro, que era impossível escrevê-lo. E nesse instante comecei a escrever. Foi muito rápido: um ano; nem isso: alguns meses. E depois, como sempre, o longo, longo trabalho de revisão…

Já contei isto algures. Um dia, fui convidado para falar do meu livro numa escola de música, a Escola dos Gambozinos, no Porto. Foi uma belíssima tarde de domingo: professores e alunos tocaram Bach, eu falei do livro. À minha frente, além dos adultos (professores, pais), havia uma primeira fila de crianças, jovens músicos. E falei-lhe disso mesmo – de ter estado vinte anos à espera, a tentar compreender como se escreve um determinado texto; e disse-lhes que vinte anos à espera de um livro não é muito tempo. Só depois me dei conta: eram crianças, alguns tinham cinco ou seis anos, não podiam ter uma noção clara do que é vinte anos. Mas foi um encontro maravilhoso, porque eles compreenderam tudo: o desejo, e a impaciência, e a espera, e o encontro.

Sobre as páginas em branco: elas surgem depois do monólogo de Etty Hillesum, no vagão que a leva para Auschwitz. Na última página desse monólogo, Etty espreita por uma frincha e consegue ler uma placa, com o nome de uma localidade: Leipzig. Alguns leitores disseram-me que, mesmo sob o horror, a minha personagem consegue ler um nome que lhe devolve a esperança. Receio que a minha própria leitura seja mais desencantada: para mim, estamos num lugar-limite, onde a música de Bach não pode salvar ninguém, nem trazer qualquer esperança. E o capítulo em branco tem muito a ver com isto: depois do testemunho de Etty (todo ele decalcado de frases das suas cartas, do seu diário), o que poderia eu escrever? O que se poderia ouvir? Por isso o capítulo seguinte é apenas um extenso vazio.

Mas esta leitura é apenas a minha leitura. Quem encontrou esperança nas últimas linhas do monólogo pode bem ter razão. Eu não sei tudo sobre o meu próprio livro. Às vezes tenho a impressão de que sei muito pouco.

Bach dava para longas horas…

É um livro muito importante para mim, um dos livros mais importantes que escrevi, não sei se alguma vez escreverei outro tão importante.

Num poema de Inferno lemos o seguinte verso: “a alegria da danação”. Não só vejo algum humor como também um fascínio quer por Fausto – Goethe & Sokurov – quer pelo diabo, pelo inferno e, por afinidade, pelo fim do mundo e pelo apocalipse. Convém dizer que o Inferno (2020) ganha, a cada leitura, mais densidade; há sempre alguma coisa que nos escapou e que descobrimos numa nova leitura. É, vejo-o, como um longo vórtice: muitas vozes, muitas camadas que remetem para muitas outras coisas. Uma enorme vertigem. Essa multiplicidade de vozes tem a ver com a necessidade de esquecermos Fausto ou com o voltarmos a vestir da pele de Fausto?

Tem a ver com analisar aqueles que vestiram a pele de Fausto, e que, a meu ver, estão no Inferno. (É curioso como aproximas os dois livros: o Inferno e o Esquecer Fausto. Lá está: poemas e ensaios podem estar a responder a uma pergunta comum…)

O modelo romântico de Fausto coloca-me problemas. É um modelo desmesurado, sôfrego – e sabemos bem quão fáusticos foram os maiores projectos políticos do século XX. Bem pelo contrário, precisaríamos de esquecer Fausto, esse modelo heróico, ruidoso, insaciável, irascível. Precisamos de hesitação, dúvida, lentidão.

O meu Inferno está cheio de Faustos. E foram eles que decidiram condenar-se aos tormentos eternos: eles mesmos abriram a Geena, fecharam-se à chave, deitaram a chave fora.

É curioso o que dizes sobre fechar à chave e deitar a chave fora, ou, talvez, engolir a chave. Digo isso porque há uma ideia “generalizada” de que os poetas ou alguns escritores estão sozinhos e a chorar pelos cantos; quando muitas vezes têm necessidade interior de estarem sozinhos, sozinhos por livre escolha. Estar sozinho não é o mesmo de estar triste, há uma enorme diferença.

Acho muito divertida essa ideia de um consenso sobre os poetas “sozinhos e a chorar pelos cantos”... Claro, admito perfeitamente que haja poetas sozinhos a chorarem pelos cantos – tal como há poetas mergulhados nas multidões, e também há poetas de riso feroz. Como sempre, recuso-me a pensar uma definição única de poesia; por isso, também me recuso a imaginar que haja uma definição única de poeta. Compreendi isso pelos quinze anos, quando devorei as traduções de poesia de Jorge de Sena, Poesia de 26 Séculos e Poesia do Século XX. Os volumes terminam com pequenas biografias e comentários aos poetas traduzidos, aliás muito interessantes. Li tudo, e notei que não havia nada de comum entre tantos autores, tantas autoras: havia ali poesia de reis e de escravos, poesia melancólica e eufórica, revolução e reacção, escassez e prolixidade, classicismo e iconoclastia... O único denominador comum, claro, era a escrita. Mas a escrita é infinitamente plural.

Quanto à solidão: para mim, é uma necessidade absoluta. Não posso prescindir dela, preciso de lutar por ela. De certo modo, está nestes versos do Inferno:

Como nos poderíamos entender, se

dou por mim, ao fim dos dias,

a sonhar com claustros, águas furtadas,

impassíveis areias

do deserto

Claro que o poeta é um fingidor, já sabemos, e neste livro em particular é preciso um extremo cuidado: muitas vezes, é preciso compreender que o “eu” dos poemas é uma personagem, uma criatura condenada ao inferno, um ser que eu enceno – mas que logo a seguir toma a palavra e assume a sua própria verdade. O Inferno é um catálogo de vozes desencontradas. Mas nestes versos que te citei há uma reivindicação que é inteiramente minha, uma defesa da solidão que eu reivindico como minha. Vou dizer isto de maneira muito ingénua, como que ignorando toda a teoria da literatura e as ressalvas metodológicas que eu mesmo sigo todos os dias: esta defesa da solidão, c’est moi (Flaubert que me perdoe!).

Mesmo assim, Vítor, podes sempre desconfiar desta mesma reivindicação. Estarei a dizer a verdade? Qual verdade? E verdade de quem, se tudo isto não passa de palavras. E quando juro dizer a verdade, toda a verdade, nada senão a verdade – não será nesse preciso instante que mais finjo, enceno, minto, escondo expondo?

Gosto quando “desestabilizas” tudo aquilo que tu próprio dizes. Estás constantemente a deslocar o “eixo”, a mover as coisas, a “relativizar tudo”. Acho que todos ganhávamos se tivéssemos menos “certezas literárias” e nos deixássemos “cair” ou “perder” no Labirinto que é a Literatura. És um poeta-pensador, melhor dizendo, um escritor-pensador, na linha daqueles de que eu gosto.

Ter certezas é estar parado, pensar é andar perdido…

Ainda sobre Inferno, não posso deixar de falar na capa de Gustave Doré. Vejo a emergência do túmulo de Farinata, representada na capa de Inferno, como a melhor “metáfora” para o que estamos a viver há já alguns anos e que se agravou com o Covid – essa condição geral de sermos todos “mortos-vivos”, zombies, sonâmbulos. Barbara Stronger (1983-2019) tem para sair na Enfermaria 6 o seu Lazarus (R.I.P.) (risos). É urgente a lentidão, mas não esse estado entre a vida e a morte em que vivemos. Queres comentar?

Não se pode viver pela metade: o desassossego de não estarmos bem vivos é uma condenação terrível. E este mundo de super-produtividade, prazos, avaliações, publicidades, competição, ânsia de se ser sempre novíssimo mantém-nos num constante estado de excitação – que é também um estado de permanente alienação; estamos acordadíssimos e, ao mesmo tempo, a dormir. Vou dizer uma banalidade, mas: claro que somos mortos-vivos quando nos perdemos nas redes sociais, quando vemos notícias e há dois ou três rodapés sempre a debitar texto, quando produzimos toneladas de informação inútil e nem nos damos conta, quando chegamos ao fim do dia e nem sabemos o que vimos, o que lemos, o que dissemos. Para usar termos benjaminianos, acumulamos vivências, mas temos uma terrível falta de experiência – quer dizer: dispersamo-nos em informações e não sabemos construir um sentido com elas.

Mas não há o perigo de uma enorme injustiça nesta generalização? Estou cercado por pessoas que se dedicam a desafiar a doxa, pessoas capazes de inventar sentidos, narrativas, rebeldias, uma festa do pensamento. Estou cercado – quer dizer: cerquei-me, escolhi ficar cercado, procurei vozes em contracorrente, deixo-me inspirar por elas. Contra o perigo desse sonambulismo que descreves (tão confortável, tão viciante), estou cercado por pessoas que movem montanhas. E a minha dívida em relação a essas pessoas não tem limite.

Em Apresentação do Rosto, Herberto Helder escreve o seguinte: “Porque é preciso mudar o inferno, cheira mal, cortaram a água, as pessoas ganham pouco – e que fizeram da dignidade humana?”. Com o teu Inferno fazes exatamente isso, alteras o “Inferno”.

Agradeço-te, Vítor, mas é um elogio demasiado grande. Digamos que escrevi uma simples nota de rodapé – e já é um projecto muito ambicioso.

É engraçado ler isso, porque eu acho que a maior das virtudes, das qualidades, é observar “a coisa” mais pequenina, é fazer a coisa mais pequenina. Logo, nesse sentido, o resultado valorativo só pode ser o inverso. Estou convicto de que é a capacidade de “apontar o insignificante” que pode ajudar a trazer algum sentido.

Roland Barthes, citado de cor: “a insignificância é o lugar da verdadeira significância”. Aliás, Freud já tinha dito isso de outros modos. E, ainda antes, Poe…

A Joana Matos Frias, numa das suas aulas, citou uma frase que nunca mais esqueci: “antes de Turner não havia nevoeiro”.

Que frase maravilhosa!

Turner identificou / apontou o nevoeiro e logo surgiram imensos quadros com nevoeiro. Essa capacidade de observar o mínimo, fazer o mínimo, apontar o mínimo, talvez não seja tão insignificante como parece à primeira vista. Um exemplo: quando apareceu Inferno, o teu Inferno, foi para mim uma dupla surpresa: Eiras poeta e o aparecimento do Inferno – que sempre foi um tema que me interessou. Embora sendo um tema tão caro à literatura, não estava à espera de em 2020 dar de caras com um Inferno; um novo Inferno. De algum modo, lembrei-me de Miguel Ângelo, porquê? Porque ele alterou a representação do diabo, humanizou-o; e tu retiras o inferno da visão cristã, dantesca, e trazes para o quotidiano, o quotidiano atual, numa espécie de anacronia. É um “apontar” muito certeiro, adequando ao que estamos a viver. Se há coisa em que acredito, é no poder de previsão da grande arte, o teu Inferno faz isso, parece-me. Conheces aquela história de Victor Brauner? Pintou um autorretrato sem um olho e anos depois perdeu esse mesmo olho, talvez tenha sido isso esta história que tenha fascinado Luiza Neto Jorge. E é engraçado começar por “apontar” e acabar em Neto Jorge, um ciclo. Queres pegar nalguma linha?

Quero, claro – em muitas.

Sobre a escrita e a pintura criarem realidades, deixa-me citar outro texto meu, um brevíssimo texto dos Museus, chamado “Mimesis”:

Reza a história antiga: Zeuxis pintou cachos de uvas tão perfeitos que os próprios

pássaros, ludibriados, as foram bicar. É provável. Mas a história não explica: de onde,

se o céu esteve vazio todo o dia, vieram os pássaros?

É um pouco isso – sim, existe a imitação do mundo, a natureza morta, os cachos de uvas perfeitamente pintados. Mas talvez também haja o contrário disso: a pintura que inventa os próprios pássaros, a realidade das coisas… (Estarei a falar literalmente? Metaforicamente? Tu decidirás…)

E, sobre a dupla surpresa, alguns comentários. Acredita que também para mim foi muitíssimo surpreendente este livro acontecer-me. Já disse isto no lançamento virtual, mas vou repetir-me (acho que eu só sei duas ou três coisas na vida, e passo a vida a repetir-me): ao longo dos anos, sempre que me perguntavam se eu escrevia poesia, eu respondia, de boa fé, que a poesia é demasiado difícil, que tenho um terror absoluto em relação à poesia, que só escreveria poesia a partir dos oitenta anos. Este anúncio final sempre foi também uma referência, irónica e algo privada, a certa página de Hokusai. Mas a minha percepção da poesia como distante ou inacessível era genuína – e trágica. Depois, aconteceu: escrevi este Inferno. Disse isto no lançamento: publicar o primeiro livro de poesia aos quarenta e quatro anos pode parecer uma estreia tardia – na minha perspectiva, pelo contrário, este é um livro precoce. Afinal, ainda preciso de viver algumas décadas para chegar aos oitenta…

E sobre o inferno: sim, admito que seja estranho publicar em 2020 um livro que se chame Inferno. Mas é um tema muito mais recorrente do que parece. O Castelo, Desgraça, Purificados, Austerlitz poderiam perfeitamente chamar-se Inferno…

Engraçado, nunca pensei em Desgraça como um inferno, via mais facilmente inferno em A Vida e o Tempo de Michael K. Inferno talvez não: solidão; tenho de o reler.

Eu também – e depois voltaremos a este diálogo…

Em algumas passagens de Inferno há vozes que parecem ser de um docente que está preso; há, parece-me, uma crítica subtil ao sistema académico, o que só revela lucidez e espírito crítico.

Sim, claro que pode haver um inferno na academia: burocracias, avaliações... Mas também há o paraíso das aulas, dos diálogos com os alunos, da partilha dos textos.

O inferno, assim o vejo, é a própria escrita. A última palavra do livro é exatamente “escrever”. E eu acho que quem escreve tem essa perceção, a perceção de que a escrita é algo de tão intenso e tão poderoso que é impossível não sermos arrastados para esse inferno, arrastados pelo vórtice de vozes. Queres comentar?

Vou repetir-me: também a escrita é inferno e paraíso (e muito purgatório, algum limbo, todos os lugares em simultâneo). Existe um prazer da escrita e uma tortura da reescrita e talvez um masoquismo calculado, uma vontade de inventar problemas, desafios, obstáculos, inventar uma língua maldita, sim, sim, mas também uma alegria feroz quando se escreve o que não se sabe que se sabia escrever, a palavra certa no lugar certo, e a estranha consciência de perceber que se acertou, que se encontrou – dentro das leis invisíveis mas rígidas da gramática, das normas aprendidas – um salto, um vislumbre, uma pequena brecha para nos escapulirmos do inferno.

Vivemos presos na linguagem. Não escolhemos a nossa língua, e dentro da língua não inventámos a nossa gramática. Pensamos em termos de sujeito, predicado, complementos; activo versus passivo; definições, exclusões, tertium non datur; nem sequer podemos interromper as nossas frases a meio de uma palav-

…mas a escrita inventa uma pequena desordem dentro dessa ordem, uma estranheza resistente. Há uma espécie de danação nessa procura da estranheza certa (“estranheza certa”: que expressão estranha!), mas há também uma alegria nessa danação, uma fúria festiva.

Queria dar mais um salto, ou talvez recuar um pouco. O humor e a ironia. Há um poema de Inferno (2020) com um apanhado de expressões pessimistas, clichés que se ouvem aqui e ali. Estou a pensar na passagem: “generalizar, usar expressões do género: / «hoje em dia toda a gente…», / ou «isto já não é como dantes…», / ou até «a juventude…»”. Vou completar as frases, se me permites: “Hoje em dia toda a gente ESCREVE POESIA”, “isto já não é como dantes POIS NO TEMPO DE SALAZAR É QUE ERA” e “a juventude ESTÁ PERDIDA”. Importa ver aqui DANTE em “dantes” antes de avançarmos. Essa passagem, que acho muito cómica e muito lúcida, aponta para um esgotamento de frases repetidas, frases ditas sem pensar, frases que ouvimos e com as quais não estamos de acordo. A juventude não está perdida, há coisas novas e interessantes a surgir e isto não é o fim dos tempos. Confesso que não estava à espera de tanto humor e ironia. Vejo nestas passagens o otimista nato que admitiste ser na apresentação de Inferno. Queres comentar?

Sim, acho que o humor existe neste livro, paredes-meias com o lamento, a denúncia, o escárnio-e-maldizer, a melancolia… Tal como existe noutros livros meus – lembro-me de A Cura, ou Os Três Desejos de Octávio C., por exemplo. Tenho mesmo uma comédia, chamada Pedro e Inês (na verdade, espero que seja também uma desmontagem dos mitos nacionais, uma crítica do patriarcado, uma denúncia da violência doméstica – e ainda um jogo estilístico que muito me divertiu escrever).

Há humor neste Inferno, mas o humor é uma face da melancolia. Lembro-me também da minha peça Um Forte Cheiro a Maçã, que está cheia de humor – incluindo episódios de puro nonsense – mas é um texto dolorosíssimo (e provavelmente a minha peça favorita, junto com Uma Carta a Cassandra). O humor e a ironia servem de máscara e esconderijo.

Quanto aos versos que citas, sim, são frases que devem ser desmontadas, conforme fizeste. No poema de Inferno, são uma tentação do enunciador: quem “me” dera, quem “nos” dera, às vezes, podermos escudar-nos atrás de generalidades, generalizações. Claro que, pelo contrário, toda a minha luta com a linguagem consiste em estar atento às excepções, às subtilezas. Pensar é recusar a solução fácil das generalizações. Por isso mesmo, trata-se de uma tentação…

Ah, também teríamos de falar do conceito fascinante das tentações! Escrevi um ensaio com esse título, sobre Raul Brandão e o Marquês de Sade...

Vou procurar esse ensaio. Sobre os ensaios, convém lembrar os dois belos volumes – Constelações e Constelações 2. Exemplos da exploração da trama, do pensamento em constelação. Constituem bons exemplos do pensar em constelação, numa enorme liberdade, mas com coerência. Não há aluno de Literatura Comparada que não deseje fazer o mesmo. E há que lembrar algumas palestras – lembro-me de uma sobre a obra inexistente de João da Ega, se não me engano publicada no volume Ofício Múltiplo, editado por ti, Joana Matos Frias e Rosa Maria Martelo. Para quando Constelações 3?

Um dia destes, um dia destes…

Esses ensaios merecem continuidade.

São tentativas de aproximação entre obras às vezes muito diferentes. É preciso encontrar a distância justa: dois objectos demasiado iguais não chegam a entabular um diálogo, ou objectos demasiado diferentes não conseguem encontrar-se em nenhuma frente. É preciso definir uma escala certa.

E há surpresas: continuo a gostar muito do meu ensaio sobre Sade e Raul Brandão, por exemplo, porque é um diálogo improvável à primeira vista, mas que depois se revela um diálogo necessário (claro que sou muito suspeito nesta avaliação – mas vou assumir tanto a avaliação quanto a suspeita). Claro que o ensaio só acontece quando descubro o lugar onde os dois autores se encontram: no caso de Sade e Raul Brandão, tem a ver com a questão do mal – que ambos colocam de forma apaixonada.

Como chegaram ao conceito de Ofício Múltiplo? Creio que é um conceito que faz muito sentido: Etel Adnan salta da secretária da pintura para a secretária da escrita diariamente, para um fazedor de Ofício Múltiplo não há divisões internas; mas são sempre anticorpos nos meios específicos. Queres sintetizar esse conceito de Ofício Múltiplo? Nós, portugueses, sempre gostamos de gavetas, a versatilidade é mal vista.

Tal como não acredito em identidades estanques, nem num conceito único de poesia, eu e as co-organizadoras desse volume pensamos que a criação é porosa, híbrida, plural: as artes dialogam entre elas e alguns autores assumem a criação em várias linguagens: poetas que também pintam, cineastas que também escrevem… Não será uma regra geral, mas também está longe de ser uma excepção – e esse volume de ensaios tenta compreender como esse encontro de linguagens não consiste em trair duas artes, mas em cruzá-las infinitamente.

Em Museus (2019), já tinhas escrito e explorado o humor. Eu adorei o “Frei Domingo” e o micro-conto “Ordem”, sinto ser aquela criança a fazer o pino (risos).

Eu também…

É talvez o micro-conto com mais esperança no futuro, pela simples razão de que a criança está a ver tudo de forma diferente, de pernas para o ar e, ao mesmo tempo, a “revoltar-se com a ordem imposta”, a imposição de uma visão “única” do mundo. Num outro, “A vingança”, o académico e o poeta: uma pérola, é divertidíssimo. Não vou contar, para obrigar o leitor desta entrevista ir ler o livro, pois vale muito a pena. Lembrei-me, quando li Museus, de Edson Russell, poeta que escreve em prosa, estou a pensar em O Espelho Atormentado. E essa minha observação aponta para uma evidência, alguns micro-contos podem ser lidos como poemas em prosa, numa tradição norte-americana da poesia. De modo semelhante, algo me fez pensar em Lydia Davis, não propriamente no estilo, mas sim no uso do humor, um humor muito próximo de situações absurdas, algo que pareces ter herdado do teatro. Para quando um Museus II? Acho que devias continuar a explorar esse registo do micro-conto.

Agrada-me a ideia de voltar às pequenas narrativas, sim, e talvez conseguir ser ainda muito mais sucinto. Mas há o tal problema do horror à repetição, à fórmula… Nesse sentido, não acredito que surja um Museus II: é como se esse caminho se tornasse proibido para mim.

O teatro. Beckett, Brecht, Sartre, Sarah Kane, Pinter, Artaud… todo o teatro do Absurdo. Há o Teatro I e o Teatro II, dez peças de teatro em dois livros, és talvez o autor da tua geração que mais teatro escreveu.

Ah, não, não, há dramaturgos muitíssimo mais prolíficos do que eu! Aliás, Vítor, fazes várias referências à pluralidade dos meus livros, mas posso dizer-te isto: do meu ponto de vista, sinto-me extremamente, extremamente preguiçoso. Por cada texto que escrevo, há dez ou vinte ou trinta que idealizo e nunca escrevi nem escreverei… Aliás, como sei que tu cumpres admiravelmente a máxima de nulla dies sine linea, e não apenas na escrita mas também no desenho e na pintura, posso dizer-te que eu perco muitíssimos dias sine linea – às vezes semanas, às vezes meses…

Ler teatro é das coisas mais entusiasmantes. Aqui só vou perguntar se desististe de escrever teatro, ou, simplesmente, não têm surgido oportunidades.

De maneira nenhuma desisti de escrever teatro. É verdade que tem havido algum desencontro entre mim e o teatro nos últimos anos (mais ou menos desde que publiquei os volumes de Teatro I e II), mas é um mero acaso. Tenho escrito ficção, ensaio, e agora poesia – mas a qualquer instante posso regressar ao teatro, que continua a fascinar-me – aliás com profundo terror.

Recomendo, de Martin Crimp, Attempts on her life (1997). Crimp veio a “desestabilizar” as minhas ideias de teatro.

Conheço bem esse texto! Acompanhei a encenação do João Pedro Vaz, na Assédio, e participei numa conversa com o saudoso Paulo Eduardo Carvalho, que foi publicada no programa do espectáculo, há muitos anos atrás...

O Absurdo fascina-te enquanto “arma” no teatro? Sabendo, como bem sabemos, que toda a vida é um teatro de absurdo.

A vida é sonho, contada por um idiota, cheia de som e de fúria, e nós somos feitos da matéria dos sonhos…

Sim, a vida é um teatro do absurdo. Mas essa é também a dimensão da nossa criatividade – porque, se houvesse um sentido óbvio para a vida, não nos restaria nada para fazer.

E, sim, claro que o absurdo me fascina no teatro. Muito mais o de Beckett do que o de Ionesco. Com o expressionismo e dadá a abrirem caminho, ainda antes. Seja como for, o que me interessa no absurdo é a possibilidade de sentido que ele introduz. Volto a lembrar-me de Um Forte Cheiro a Maçã: quando o Elias revela à família que se vai matar, e a família aplaude, e quando mostra o veneno que vai usar, e o tio Judas prova e comenta: “É do bom!...”, tudo isso me parece muito mais cheio de sentidos do que a conversa fiada da família, durante os primeiros dez ou vinte minutos da peça…

E ainda não falamos de Dante. Disseste no lançamento que é impossível pegar em Dante. Fiquei a pensar nisso nas últimas horas. Qualquer coisa que queiramos fazer como Dante fica aquém, é um facto, mas ao mesmo tempo parece que o resultado, para ser digno de Dante, só pode ser wagneriano.

O problema é que já só conseguimos ler certos clássicos através do conceito de arte total de Wagner. E quanto a Dante, só o conseguimos ler hoje através de Eliot, Greenaway, Castellucci… Não podemos prescindir de toda a história da estética posterior – nem, aliás, da História em geral.

Romeo Castellucci é extraordinário, estende todos os nossos sentidos a um novo patamar… E sim, tens razão, por um lado é difícil ler Dante sem a impressão dos séculos sobre ele.

É uma das definições de “clássico” segundo Italo Calvino…

Estou a dizer isso e a pensar em Gustave Doré e no meu eterno adiar “trabalhar em Dante – plasticamente falando”. Doré leva Dante a um bom patamar, mas quando lemos a obra de Dante, Doré soa a cartoon, é insuficiente.

Não sei… Acho Gustave Doré muito forte. Mas reconheço que o Inferno deveria ter sido pintado por Goya…~