Em 2018, Peter Sloterdijk publicou um artigo no Neue Zürcher Zeitung perguntando pelos amigos da verdade. Depois de conceder que pode haver um justo ato de liberdade na mentira que contém uma «revolta deliberada contra o dever de dizer a verdade», de convocar a super-glosada ideia de Friedrich Nietzsche, segundo a qual felizmente temos a arte para nos salvar da verdade, Sloterdijk conclui, contudo, que perante o cinismo moderno e o éter mentiroso de muita linguagem oficial, sobretudo na Rússia pós-soviética e no entertainer político Donald Trump, cresce a importância dos «amigos da verdade»: «Do seu comportamento dependerá se viveremos um segundo fôlego de democracia ou se a vaga de obscurantismo cínico, neste momento proveniente sobretudo da Rússia e de alguns países muçulmanos, arrastará consigo o Ocidente e o “resto do mundo”.»[1]

Sabemos que uma vontade de verdade acrítica sustentou, e sustenta, visões do mundo redutoras e sectárias. Isso acontece na maioria das religiões totalizantes, mas também, e, pelos vistos, cada vez mais, na política. Recorde-se que o conceito de «fake news» não designa primeiramente «notícias falsas», mas uma falsidade que atua, funciona, como se fosse verdade. Para isso, porquanto a news não se consegue aliar verdadeiramente a factos ou leis científicas, apresentam-se como aquilo que os recetores gostariam que fosse, isto é, faz do «isto devia ser assim» um «isto é assim». É o modo de funcionamento de todos os discursos, ou todos os dispositivos, nacionalistas.

Como é que aparece o intelectual no meio disto tudo? Pretendo pensar se ele é um «amigo da verdade» ou um «prescritor da verdade», se é um filósofo ou um padre. Caminharei principalmente no rasto de Michel Foucault, na distinção feliz que faz entre «intelectual específico» e «intelectual universal». Tentarei depois usar essa analítica para perscrutar o estado da arte intelectual em Portugal (sem pretensões à exaustividade e mantendo sempre muitas dúvidas).

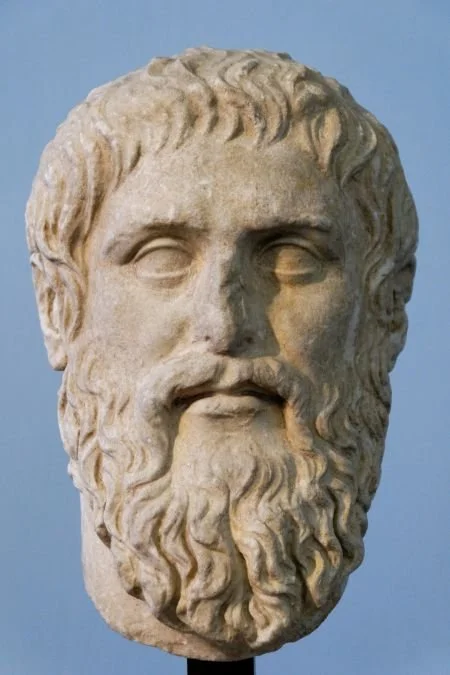

Foucault, pouco inclinado para o autoelogio e dedicado, com alguma maldade, a baralhar as pistas que o pudessem catalogar, aceitou sempre ser um intelectual. Contrariando o declínio da expressão, paralela ao desvanecimento do grande hermeneuta engagé que foi Sartre e à fragmentação dos discursos de autoridade provocada pelo Maio de 68. Mas trata-se de um novo tipo de intelectual: «Durante muito tempo, o intelectual dito de “esquerda” tomou a palavra e viu reconhecerem-lhe o direito de falar enquanto mestre da verdade e da justiça. […] Há já vários anos que não se pede ao intelectual para cumprir esse papel. Estabeleceu-se uma nova forma de “ligação entre a teoria e a prática”. Os intelectuais habituaram-se a trabalhar não no “universal”, no “exemplar”, no “justo-e-verdadeiro-para-todos”, mas em setores mais determinados».[2] A incarnação do intelectual universal, total, seriam Émile Zola e Jean-Paul Sartre, ambos com vocação de profetas, e, como tal, de prescritores morais. Fazendo-o a partir da ideia de humanismo herdada do século XIX, quando, como sabemos, de Nietzsche a Foucault, passando por Freud e o estruturalismo, o homem é mais um centauro, sempre pronto a desaparecer, do que uma realidade fixa. Efetivam-no, também, usando argumentos de autoridade, o «foi Sartre que o disse», por exemplo, tinha um peso muito grande na definição dos «jogos de verdade» da época. Pelo contrário, Foucault gostava de anular o prestígio que pudesse ter para falar mais livre e provisoriamente, por isso escreve: «Sonho com um intelectual destruidor das evidências e das universalidades […], aquele que incessantemente se desloca, não sabendo ao certo aonde estará nem o que pensará amanhã, já que está demasiado atento ao presente.»[3] Na Ordem do Discurso, Lição inaugural do Collège de France, defende que «em vez de ser aquele de onde vem o discurso serei, antes, no acaso do seu desenrolar, uma ínfima lacuna, o ponto do seu desaparecimento possível.»[4]

A relação entre Foucault e Sartre foi controversa, alimentando algumas querelas bastante animosas. Rivalidade de opiniões, mas também de gerações e de acesso ao poder. Foucault disse que a Crítica da Razão Dialética era uma forma e um esforço patético de um homem do século XIX (Sartre) para pensar o século XX. Por seu turno, Sartre acusa Foucault de, ao defender a impossibilidade de uma reflexão histórica (marxista), se constituir como mais um daqueles que a burguesia usa para fazer frente a Marx. Maio de 68 mitigará a contenda, Sartre acompanhará Foucault nas críticas ao intelectual universal, Foucault reconhecerá a imensa qualidade da obra de Sartre e a sua capacidade de se comprometer politicamente em causas importantes. Só Émile Zola permanecerá, portanto, na cruz do intelectualismo universal.

Voltando à questão da verdade, para Foucault e o estruturalismo em geral, ninguém se pode apresentar como detentor da verdade porque ela é gerada por estruturas e sistemas prévios e independentes do sujeito. Já os pós-modernistas, onde também cabe Michel Foucault, rejeitam qualquer sistema de categorias a priori que regule só por si os jogos de verdade. O que importa agora, pois, não é descobrir a verdade, mas perceber como funcionam os dispositivos de verdade, profundamente relacionados com os dispositivos de poder. Mas importa também desenvolver uma prática (Foucault prefere este termo, «pratique», ao de comprometimento, «engagement») que exerça publicamente as ideias abstratas defendidas. É assim que Foucault se implica, com muita generosidade, nas ações práticas do G.I.P (Grupo de Informação sobre as Prisões), ou, e aqui juntamente com Sartre, na defesa dos imigrantes tidos como «ilegais». Foucault não gostava muito do termo «militante», mas seria isso que hoje lhe chamaríamos, um intelectual militante. Um intelectual específico militante capaz de mudar as organizações. Nas suas palavras: «Joguei o meu jogo político fazendo aparecer o problema em toda a sua complexidade, provocando dúvidas e incertezas tais que agora nenhum reformador, nenhum presidente de sindicato de psiquiatras se acha capaz de dizer: “Eis o que é preciso fazer.”»[5]

Em Portugal, houve as restrições à liberdade de pensamento e uma população maioritariamente analfabeta ou, pelo menos, iletrada (com a magnífica quarta classe do Estado Novo), juntando-se a isso uma pequena elite contestatária demasiado regulada pelas diretrizes marxistas, que censuraram, pela indiferença ou pelo ataque, todos os que se atreveram a pensar fora dos princípios do neorrealismo; Vergílio Ferreira, por exemplo. Portanto, os grandes movimentos ocidentais das ciências vinculadas, com mais ou menos intensidade, ao prosseguimento da modernidade ou à viragem, que nunca foi radical, para a pós-modernidade, e nas artes às oscilações, com diferentes nomes, entre o romantismo e o classicismo (Fernando Pessoa, por exemplo, incarnou, com os seus heterónimos, as duas vias), passaram-nos ao lado. Ainda sofremos disso hoje, faltou-nos uma força motriz dialética que da confrontação tivesse elegido, sem muito Hegel à mistura, por favor, umas quantas estrelas que guiassem, através da admiração ou da contestação, os pensadores aprendizes nascidos, às vezes aos trambolhões, da massificação escolar pós 25 de Abril.

Chegamos, assim, ao primeiro quartel do século XXI menorizados por uma falha evolutiva, que, apesar de tudo, poderíamos ter recuperado um pouco melhor, mas até os mais fervorosos defensores da igualdade social, quando são de «cima», gostam que os descendentes casem no patamar sociocultural onde beneficiam dos privilégios da visibilidade e da obtenção de cargos de poder relevantes (nomeações políticas e postos académicos, sobretudo). Um nepotismo camuflado e toda uma retórica de defesa dos oprimidos mantém-nos em perfeita boa-consciência.

Por isso, estamos hoje meio órfãos de intelectuais específicos, mas não carecemos, numa versão que só pode ser minúscula, de intelectuais totais, faltam-nos filósofos (não os profissionais académicos, por melhor que sejam), sobram-nos padres. Do lado dos intelectuais específicos quero destacar João Barrento e Eduardo Lourenço, aqueles que melhor souberam usar a sua extrema inteligência e erudição para nos elucidar sobre ideias e ações que, devido ou contra a história, montaram uma certa cosmovisão a partir do complexo da portugalidade. José Gil, com o seu Portugal, Hoje, O Medo de Existir e os vários estudos acerca de Fernando Pessoa (o nosso grande viveiro), aproxima-se, bem como Filomena Molder, desse modelo. O primeiro é, contudo, por vezes demasiado específico (com Gilles Deleuze a marcar, talvez excessivamente, o que vai dizendo), e outras demasiado prescritivo (não temos de nos levantar todos de um medo metafísico de existir). A segunda, ficou sempre bastante presa ao mundo académico, mesmo usando bastantes vezes uma linguagem mais poética do que científica. Nesta linha, bastante mais jovem, João Pedro Cachopo, que escreveu sobre uma quase neo-humanidade pandémica na Torção dos Sentidos, Pandemia e remediação digital, apresenta-se como um pensador promissor (só lhe falta obra, na verdade), esperemos que a indiferença com que costumamos brindar quem nos pode fazer sombra seja, desta vez, evitada. Realço também Pedro Mexia, de quem gosto porque além de bom poeta e ensaísta preciso, tem uma disponibilidade incomum para descobrir e apoiar jovens autores. Talvez também se deva mencionar Frederico Lourenço, que nos oferece uma antiguidade inteligível, sem qualquer tique de panegírico. Esqueço alguns? Talvez. Seria bom manter este texto aberto a atualizações.

E depois temos os nossos intelectuais totais. Quase todos escrevem em jornais e revistas, no Público e no Expresso, ainda no Jornal de Letras. Seria fastidioso referi-los a todos, fastidioso para o leitor e, de uma certa forma, doloroso para mim, devemos, como queria Nietzsche, acompanhar aqueles de quem gostamos e afastar-nos dos outros (a isto se resumia a sua moral para além bem e mal). Posso, assim, eleger o representante paradigmático dos nossos intelectuais totais: António Guerreiro. Colunista no jornal Público e, entre outros afazeres, editor da revista Electra. E é total porque emite opiniões sobre os mais diversos assuntos, da arte à política, passando pela filosofia. Crítico da globalização capitalista, assume, contudo, uma visão total do mundo e trabalha em meios de comunicação amigos da acumulação de capital. Além disso, os jogos de linguagem que usa não são acessíveis às classes culturalmente menos emancipadas, com isso priva-as de um possível estímulo para a revolta, mais ou menos jacobina. Finalmente, regressando mais de perto a Foucault, e Sartre, falta-lhe a prática, o compromisso. Em todo o seu processo de crítica cultural, nunca abandona o púlpito, é de lá que, à distância (como Apolo), lança as suas setas (com um veneno cada vez mais ambíguo, um pharmakon que deve proteger os privilégios que inegavelmente alcançou) contra formas de organizar o mundo, através da arte e da política sobretudo, injustas e contra jogos de verdade que não se prestam à grelha hermenêutica que descobriu no neocriticismo alemão ou nos neo-nietzschianos franceses que não abjuraram totalmente a crítica kantiana. Mas não leva nada à prática, não abre a porta a jovens talentosos desfavorecidos, não vem para a rua morder as canelas aos burgueses, não recusa ser patrocinado pelo capitalismo de uma empresa como a EDP, continuar a escrever num jornal assumidamente de direita, ou, vá lá, de centro-direita. Nada disso. Fica no púlpito. E os sermões até são interessantes. Mas são sermões sobre a verdade e o bem, que muitos fiéis, alguns indomáveis revolucionários, bebem como se fosse uma poção de sentido sagrado. Sim, bem sei, estamos longe do paroxismo do livrinho vermelho de Mao, o suprassumo da prescrição, escrito pelo autodesignado maior intelectual do mundo, ou como encerrar o universo em 20 ou 30 páginas. Mas o princípio talvez seja o mesmo.

[1] Cito a partir de Reflexos Primitivos, trad. Ana Falcão Bastos, Lisboa: Relógio D’Água, 2022, p. 43.

[2] Michel Foucault, «Asile. Sexualité. Prisons» [1975], Dits et écrits II, Paris: Gallimard, 1994, p. 777

[3] «Non au sexe roi» [1977], Dits et écrits III, op. cit., pp. 268-269

[4] L’ordre du discours, Paris: Gallimard, 1971, p. 8. Há uma tradução na Relógio D’Água.

[5] «Entretien avec Michel Foucault» [1980], Dits et écrits IV, op. cit., p. 88.