“A complexidade da arte se deve ao facto de diferentes

graus da sua evolução estarem presentes ao mesmo tempo.

O presente encerra em si o passado e o futuro”

-Mondrian

“e no inverno hibernava

num quarto húmido”

- João Miguel Fernandes Jorge

I

Importa-me a Pintura. Importa-me a palavra. Importa-me a forma como as duas comunicam entre si. Ambas podem viver de costas viradas uma para a outra, mas isso pouco me interessa. Interessa-me, sim, colocá-las em permanente diálogo. Importa-me o gesto da mão humana, a linha escura, o erro involuntário e voluntário. Num mundo cheio de tecnologia, de progresso, de formatação, de cinema e tantas outras artes porquê a pintura? Simples: só a Pintura tem a capacidade de abrandar o tempo, a pintura e a poesia. Ou seja, só as duas têm a capacidade de abrandar a nossa perceção, de nos demonstrar a nossa volatilidade e fragilidade frente ao mundo, elas “não iludem”. A pintura é a arte que não é para ser consumida em duas horas ou meia hora. Ver uma pintura, uma qualquer pintura, é um exercício intenso de atenção, um que exige muito tempo, dedicação e sensibilidade. Dirão algumas pessoas que isto é uma parvoíce, claro que se pode ver uma pintura numa hora, em meia hora, em dois minutos. Esse tipo de observação epidérmica não me interessa. Interessa-me sim o “longo tempo” que dedicamos a ver e a estudar uma pintura ou um pintor. E utilizo a expressão “longo tempo” para fazer eco ao “largo tempo” de João Miguel Fernandes Jorge, vindo, por sua vez, de Santo Agostinho.

II

Uma poesia que não exige notas de rodapé “pouco” me interessa. Um bom poema não é só aquele que é construído por metáforas sucessivas; por vezes essas metáforas sucessivas são de um desinteresse absoluto, sobretudo se o poeta for muito mau. Interessa-me, sim, o lado narrativo, a História, o encontro com algo que não sei. Quero que a poesia me suscite curiosidade, uma que me diga “não sabes isto!”. E eu, teimoso e curioso, sou aquele que vai à procura do que o poema me diz e me esconde. Não me interessa a poesia do arrebatamento imediato, da emoção simples. Mas sei que essa “poesia elementar” também tem o seu papel. E o que é essa “poesia elementar”? Pode ser um poema escrito por uma criança, por uma avó, por um irmão ou um perdido amor; é um poema com valor sentimental, mesmo que esteja ausente a qualidade literária. Tem de haver poesia para todos os “estados” da vida, digo isto porque não comecei na poesia por ler Wordsworth. Tudo é um processo longo, longo, longo de aprendizagem e construção. A boa poesia tem de balançar entre as duas: a mais erudita e a mais simples, entre a entrega e a recusa, entre a luz e a sombra.

III

Num poema como “Museu” de que é que se fala? Houve quem o lesse como uma mera observação de factos que se passam num museu; outros de que se tratava apenas de um gosto (meu) pela Arte Pop; outros ainda que demonstrava a minha predileção pela provocação e promiscuidade, pois se usei a palavra “tinder” é porque só posso ser um frequentador assíduo de tal aplicação. Ora, nunca fui um amante da Pop arte, sempre me aborreceu muitíssimo; se excetuarmos Warhol e Koons, pouco me interessa a Pop Arte e a Neo Pop. O poema pergunta, sim, sobre a verdadeira natureza do belo. O que é a beleza nos dias de hoje? O que estou a fazer é repetir uma antiga pergunta: “o que é a beleza?”. É o brilho de uma estátua? É o brilho de um telemóvel? Um poema sonoro sem mensagem ou imagem interessante, ou alegria de viver?

IV

É preciso repetirmos todas as perguntas já feitas ao longo da História, porque os Homens esquecem-se. E nunca houve tanto esquecimento como nos dias de hoje. Quem o diz é Sokurov algures numa entrevista. Escrevi o poema – “Museu” - depois de ler “A salvação do belo” do filósofo coreano Byung-Chul Han. Ao mesmo tempo, procuro com ele demonstrar um fosso social entre uma geração mais velha e uma geração mais nova, duas gerações de costas viradas: desentendimentos, incompreensão e desinteresse mútuo. Esse “costas viradas” é um sintoma do nosso tempo e um sintoma de mudança. Temos tanta tecnologia, tantas formas de falar socialmente que, na realidade, não falamos e não dialogamos. Há tanta proliferação de eventos e ninguém discute nada a sério, é disto que fala “Isto não é um evento”. Há no poema “Museu” um claro carácter político, apresentado em leve apontamento (e uso propositadamente a palavra apontamento); um apontamento sobre o florescimento da extrema-direita em Portugal, “esta nova direita”. Esse “apontamento leve” é uma das características daquilo que tenho feito: pequeninas pinceladas, pequenas impressões, pequenos cacos/ruínas… e porquê? Porque são ou procuram ser transposições diretas da pintura, é o caso de, por exemplo, “Exército Zombie”, referência direta ao “Zombie Formalism”. Esse exército estranho, sem cabeça, movendo-se com o que lhe resta: o coração. O Grand Verre partiu-se totalmente, há pedaços pelo chão; sobre ele os pés dos visitantes pisam e transformam os cacos em areia miudinha. Interessa-me observar essa areia do Grand Verre de Duchamp, essas realidades milimétricas que ninguém dá por elas.

V

Numa caixa de sapatos rosa, de Barbara Stronger, encontrei a seguinte nota: «A minha primeira carta a Violante de Cysneiros irritou, hoje, muita gente. Foram incapazes de a ler como uma alegoria; viram nela uma carta real, com nomes e pessoas reais. “Falas de Eleonor X?” Qual Eleonor, respondi, não conheço nenhuma. Um nome é apenas um nome, e a minha Eleonor evoca Eleonor Roosevelt, sobre quem ando a ler um artigo. “O casal é o casal X?” Não, nada disso! É apenas um espelho de um imaginário presidente de câmara e a sua respetiva esposa, são um pretexto para falar de corrupção, sempre tão intensa nas ilhas. Tudo é ficção, tudo, exceto a caricatura final, uma caricatura, em pessoa, das instâncias culturais; é-o por sua inteira responsabilidade, não minha.» Transcrita a nota de Barbara Stronger, Raul Milhafre diz-me: “Dá-me aí um sinônimo de pirata, mas não quero Corsário!”. Bucaneiro, digo-lhe, enquanto penso: “O que é que vai sair dali?”.

VI

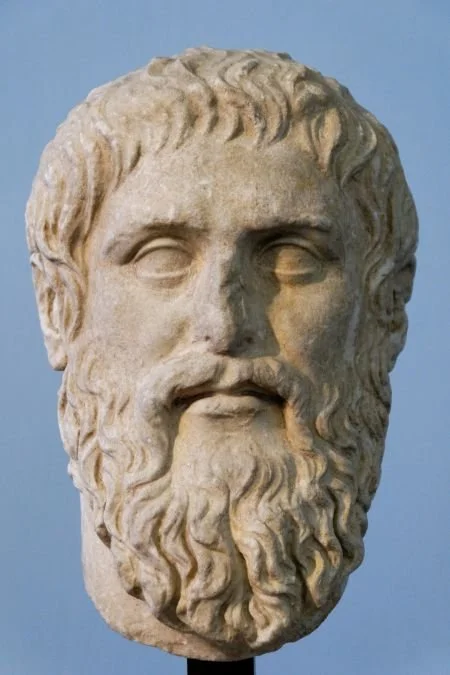

Não se pode entender o que escrevo, ou como escrevo, sem conhecermos o que se passa na pintura. Desde os anos 90 que houve um afastar progressivo da pintura, enquanto arte de pensamento, uma aceitação generalizada de que a pintura tinha morrido, e, como tal, não havia por que continuar a dar-lhe atenção. Ora, a pintura é, ela mesma, uma extraordinária ideia, como disse um famoso pintor numa entrevista. E é-o sem dúvida. A pintura é o meio artístico com maior pertinência nos dias de hoje, e são impressionantes os últimos desenvolvimentos. “Provinciano!”- Já algumas pessoas me chamaram de “provinciano” por defender a pintura [como o professor da “Aula de Arte Grega”]. Serei eu o provinciano ou o observador atento? Creio que ser “provinciano” é sobrevalorizar a performance e o cinema, artes de espetáculo, ao mesmo tempo que se reduz a pintura e/ou poesia a “quase lixo”. Nada tenho contra a performance ou o cinema, que também aprecio, trata-se apenas de uma constatação do desinteresse a que é votada a pintura no campo das letras e do pensamento. É abissal a falta de conhecimento sobre pintura em Portugal, ficam-se pelo cubismo e pouco mais (raras são as exceções!). Vivem numa visão distorcida, de que tudo é feito, assim, em cima do joelho, sem qualquer pensamento ou trabalho. E em determinados eventos lá aparece os comentários mais estúpidos e superficiais de “riscos e rabiscos”. A sociedade está focada apenas na imagem que brilha e tem movimento. A Pintura e a poesia são as artes do silêncio, da imobilidade (a do leitor) e da extrema atenção. E ninguém tem mais tempo para parar, observar e pensar.

VII

A pintura, Sim!, a poesia, Sim! As duas frente a frente e entrelaçadas, misturadas, porque a “pureza” de géneros sempre foi um mito. Hoje estamos perante um novo modernismo, o chamado Altermodernismo, uma nova era de experimentação, hibridez e contaminações. Nome de uma exposição que vi em Londres, em 2009, na Tate Britain (e que não me esqueço): Altermodernism, com curadoria de Nicolas Bourriaud. “Misturo, logo existo” apareceu algures num poema meu (“Gente louca”), uma frase que reescreve a famosa frase de Descartes, mas é uma mistura que tem de ser pensada, imaginada, ter alguma lógica e razão de ser. Não é o misturar por misturar; é por isso que o Poeta, no meu poema, foge daquele universo aristocrático decadente e distorcido, ou seja, um universo de idiotas que se limitam a misturar sem pensar.

VIII

Nada é atirado ao acaso sobre o papel; e quando é atirado ao acaso é porque há uma razão pensada para o ser. O círculo não é prefeito? As palavras são pintadas à mão? Há o erro propositado? Só há o negro? A margem está desfeita? Tudo é pensado. Porque não há criação (pintura, desenho, poesia, etc..) sem pensamento, sem pensamento e (in)expressividade. E há o Erro. Erros de vária ordem, porque tudo é um processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que, no panorama atual, ainda Sou Humano, uma mancha para a Máquina burocrática e Capitalista. Eu estou aqui para irritar a máquina e os seus senhores de fato azul (“Do impulso ou da delicadesa, com s”).

IX

Onde se lê pintura, deve-se ler poesia; onde se lê poesia, deve-se ler pintura; onde se lê união, deve-se ler liberdade. Onde se lê som, deve-se ler “sem som”. Onde se lê melodia, deve-se ler silêncio. Onde se lê recusa, deve-se ler partilha. Onde se lê convívio, deve-se ler solidão. Onde se lê solidão, deve-se ler amizade. Onde se lê corpo, deve-se ler alma. Onde se lê alma, deve-se ler corpo. Onde se lê morte, deve-se ler vida. Onde se lê vida, deve-se ler morte. Onde se lê silêncio, deve-se ler imagem. Onde se lê imagem, deve-se ler Tempo. Onde se lê Tempo, deve-se ler Deus. Onde se lê Deus, deve-se ler princípio. Onde se lê princípio, deve-se ler fim. Onde se lê fim, deve-se ler começo. Onde se lê começo, deve-se ler esquecimento.

X

Agora que já vos chamei à atenção, posso, finalmente, fechar os olhos e cair para dentro de mim. Chegou a hora de usar o tempo. E esperando um dia reescrever tudo isto, fechou a janela para melhor sentir as sombras.

17.12.19