Os Persas de Ésquilo, Epidauro, Teatro Nacional da Grécia, 25 de Julho de 2020

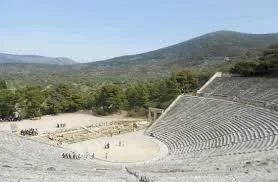

/O teatro de Epidauro é o elemento central de um complexo arqueológico dedicado ao deus da medicina, Asclépio, e é de todos os teatros que nos chegaram da antiguidade o mais bem conservado: a estrutura e a acústica permanecem intactas, como, segundo nos conta Pausânias, as sonhou o arquitecto Policleito no final do século IV a.C. Os doentes que convalesciam no santuário eram encorajados a ver teatro como parte da sua terapêutica. No poema “Out of the bag” do livro Electric Light, Seamus Heaney alucina que é visitado por Higeia, deusa da saúde, em Epidauro. O espaço é representado como uma espécie de fantasmagoria que convoca uma memória de infância, uma ideia de fábrica do ser, um teatro de retorno à origem, demasiado quente, um pouco doentio, fértil. Em 1988, num texto lido na Sorbonne 13 anos antes de o livro de Heaney ver a luz do dia, e hoje coligido como “Arte Poética V,” Sophia narra uma experiência em Epidauro, que existe como espécie de regra crucial da sua poética:

Um dia em Epidauro – aproveitando o sossego deixado pelo horário de almoço dos turistas – coloquei-me no centro do teatro e disse em voz alta o princípio de um poema. E ouvi, no instante seguinte, lá no alto, a minha própria voz, livre, desligada de mim.

Tempos depois escrevi estes três versos:

A voz sobe os últimos degraus

Oiço a palavra alada impessoal

Que reconheço por não ser já minha.

Há em Epidauro a impressão de estarmos perante algo que nos ultrapassa e que nos liga profundamente à origem (Heaney) e à passagem do tempo (Sophia), talvez porque o presente e um passado muito antigo se toquem neste espaço, num amplo parque hoje adornado de ruínas e pinheiros, onde sob o calor violento nos passeamos e nos podemos encontrar, talvez como explica Sophia com algo que, libertando-nos, nos devolve a nós próprios alterados. Qualquer coisa como um encontro com a profundidade do ser. Isto não é tanto uma explicação um pouco esotérica de um lugar difícil de explicar em palavras, mas antes uma ilustração do que as palavras dos poetas podem acrescentar ao nosso entendimento de um espaço para além do convívio com manuais de arqueologia e guias de viagem.

Na contemporaneidade, o Festival de Atenas e Epidauro acontece no pico do verão. Durante as representações em Epidauro o canto das cigarras enche a atmosfera, mistura-se e compete com as vozes das centenas de pessoas que compõem a audiência, uma amálgama de gregos e turistas. É sempre o coro das cigarras que ganha no fim da peça e existe como o fio condutor que nos resgata da tensão constante em que o acto de ver uma tragédia nos mantém. É esse o som, acho, que no final nos devolve à realidade, que assinala que ainda somos parte do mundo. Há no meio da algazarra um horizonte da mais profunda inquietude: a iluminação artificial necessária à representação é um acidente que apenas temporariamente afasta a escuridão da noite e essa escuridão é o mais adequado pano de fundo contra o qual ver tragédia. Não há talvez uma única tragédia que nos tenha chegado da antiguidade que não seja acerca de um combate contra alguma espécie de força obscura: a nossa desmesura, a dos outros, a das circunstâncias, a cólera dos deuses, a força opressiva das leis sob as quais vivemos ou sob as quais nos querem fazer viver. A tragédia é uma arte de questionamento de coisas impostas e recebidas, feita de tenções e negações, de gestos de não aceitação, desobediência e revolta. É também por isso que os atenienses viam nela uma expressão vital da sua participação cívica. Não é por nada que o seu declínio parece acompanhar o da polis ateniense. A melhor definição que conheço, dada na contemporaneidade, do que era o trabalho de um tragediógrafo, aparece num poema de Yiorgos Seferis (Nobel da Literatura em 1963), sobre Eurípides:

Euripides the Athenian

He grew old between the fires of Troy

and the quarries of Sicily.

He liked sea-shore caves and pictures of the sea.

He saw the veins of men

as a net the gods made to catch us in like wild beasts:

he tried to break through it.

He was a sour man, his friends were few;

when his time came he was torn to pieces by dogs.

Seferis (tradução de Edmund Keeley e Philip Sherrard)

No passado 25 de Junho o Teatro Nacional da Grécia estreou a sua peça em Epidauro pela primeira vez na sua história também em directo online, numa tentativa de divulgar o festival e contrariar aquilo que a câmaras não esconderam: como seria de prever, uma audiência muito abaixo do habitual, que de outro modo é o espelho de uma crise profunda que vai alterar radicalmente a face de certas artes e provavelmente vai forçar certos sectores e instituições a uma reinvenção difícil e radical. Basta pensar que em Londres o híper-turístico Globe Theatre está à beira da falência.

Os Persas de Ésquilo é uma peça que sobrevive há várias centenas de anos. As palavras que compõem o texto foram escutadas pela primeira vez em cena em 472 a.C., entre os atenienses. O corego, isto é, o cidadão que custeava a despesa do coro, foi Péricles, o lendário estadista da idade de ouro da Atenas clássica. Os Persas é a primeira peça de Ésquilo que nos chega, embora a sua carreira tivesse começado um pouco mais cedo. É uma peça bastante excepcional: o seu tema não são os mitos que para os tragediógrafos foram muitas vezes uma segunda língua a partir da qual falavam do seu próprio tempo, mas um acontecimento contemporâneo, no qual Ésquilo esteve envolvido, que era para ele um assunto pessoal e um facto da sua biografia: a guerra contra os persas, que ocupou a primeira metade do séc. V a.C., e chega ao fim com os gregos vitoriosos, sendo o evento principal que precipita e permite a hegemonia de Atenas clássica sobre as outras cidades-estado da Grécia. Ésquilo combateu em Maratona em 490 contra o exército de Dario e muito provavelmente de novo em 480 em Salamina, o principal evento histórico a que a sua peça se refere, e perdeu um irmão na guerra. Ésquilo devia ter consciência de que um dramaturgo escrever sobre a guerra contra os persas podia custar caro, literalmente. Frínico, pouco depois de 494 a.C., levara a cena uma peça cujo tema era o saque de Mileto. Esta peça perdeu-se, mas sobre ela diz-nos Heródoto que os atenienses multaram Frínico em mil dracmas pelo atrevimento de os recordar dos seus próprios problemas.

A relação visceral dos gregos com o teatro é algo não está de todo circunscrito à antiguidade. A formação daquilo que é o carácter cultural da Grécia contemporânea pode ser explicado em torno de um evento que ficou conhecido como a Orestiaka. No outono de 1903 o Teatro Nacional, então acabado de fundar, leva a cena uma versão da Oresteia em demótico (a língua vernácula, por oposição à norma culta do katharevousa, a norma culta e uma reconstituição próxima do grego antigo) da autoria de um dos poetas nacionais da Grécia, Kostis Palamas. Protestos e confrontos, sobretudo de estudantes, entre os apoiantes e os opositores da ideia de ser possível encenar uma versão moderna e em demótico de uma tragédia antiga duraram vários dias e resultaram num morto. (Questões de base filológica na Grécia são outra coisa.)

Os Persas levados à cena em Epidauro no passado dia 25 de Julho com encenação de Dimitris Lignadis, não são certamente material que possa gerar este tipo de controvérsia, mas também não são exactamente um objecto comercial facilmente descartável. Tomemos como exemplo duas críticas feitas à encenação que não podiam ser mais diametralmente opostas. Natalie Haynes no The Guardian dá-lhe quatro estrelas e chama à peça um triunfo de empatia, Louiza Arkoumania, na revista grega Lifo, dá-lhe uma estrela e arrasa a peça pela falta de empatia em relação aos persas, e, de facto, pelo aparente apagamento do tipo de pena e terror que se deve sentir por uma tão rápida e catastrófica mudança de fortuna como a que é representada na peça. No centro do texto estão o medo e a tensão constantes de Atossa, rainha do poderoso império persa, à espera de notícias do filho, que partira numa expedição contra os gregos, à cabeça de um exército que esvaziara a terra da Pérsia, assim nos diz o texto de Ésquilo, da flor da sua juventude. Todos os homens em idade militar haviam partido com ele, deixando apenas mulheres, anciãos e crianças para trás. O coro agita-se também ele à espera de notícias. O fantasma de Dario, numa cena que séculos mais tarde ecoaria um pouco em Shakespeare, é evocado em busca de conselho apenas para declarar o exército completamente perdido (não em pequena parte por causa da sua conduta impiedosa, saqueando estátuas de deuses e queimando templos), prevê o desastre que viria a seguir a Salamina, Plateias, e confirma que o exército dos Persas está para lá de salvação. A peça termina com a chegada de Xerxes, em farrapos, com as roupas manchadas de sangue.

A cenografia, o guarda-roupa e, acima de tudo a música (que vem com alguns ecos da fértil tradição da música da liturgia ortodoxa grega, provavelmente ligada por uma longa linhagem de evolução criativa à tradição onde se originou a própria tragédia grega), nesta encenação de Lignadis são excelentes. Atossa é o centro da peça e é aqui que a controvérsia começa. Comecemos pelos actores, Lidia Kornodiou, a atriz que dá corpo a Atossa, foi ministra da cultura do Syriza, repetindo um feito que na história da Grécia parecia reservado apenas a Melina Mercouri, é uma das mais destacadas actrizes gregas, com uma longa e venerável carreira no teatro e na representação de teatro antigo. O centro da peça parece-me, no entanto, não ser tanto Atossa quanto o mensageiro, interpretado por Argiris Pantazaras. O guarda-roupa é incrivelmente elegante com ecos de alta costura, as camisas do coro e do mensageiro estão bordadas com excertos do texto de Ésquilo. A peça alterna em certos pontos entre o grego antigo e o grego moderno, e abre com o párodo em grego antigo, o que expõe perante a nossa visão e audição o facto de que Ésquilo é um dos maiores poetas que alguma vez viveu.

Os problemas de Louiza Arkoumania com a peça são relevantes para pensar sobre a performance e começam com o guarda-roupa. Ela diz-nos que os actores parecem modelos de alta costura, o que é desadequado para um povo cujo exército acaba de sofrer uma pesada derrota (esta objecção é arqueologicamente errada, mas bastaria atentar no texto de Ésquilo, que constantemente chama a atenção para o facto de os persas serem fabulosamente ricos; o seu cuidado em termos de aparência era, de resto, famoso no mundo antigo). Que esta é a primeira de muitas falhas, porque é um dos primeiros obstáculos à nossa empatia, o que em parte está certo, o tratamento que Ésquilo faz dos persas é justo e nobre, numa lógica de nos dizer que a boa sorte pode terminar para qualquer um, e que a catástrofe que coubera aos persas pode bem mais tarde tornar-se a dos gregos, ninguém é invulnerável à mudança da fortuna. Mas há de facto algo de intrinsecamente desagradável em Atossa que em parte obscurece esta empatia, vestida de negro, há algo nela que nunca chega completamente a captivar-nos, ao contrário do que sucede em Ésquilo. Esta Atossa tem qualquer coisa de Lady Macbeth e, a partir daí, um pouco talvez de Melania Trump. Outros aspectos um pouco menos bem conseguidos (a expressão mais adequada será mesmo um pouco palermas) incluem o facto de que Atossa repete três vezes a pergunta acerca de quem é o déspota que governa sobre os gregos, sendo a democracia a mais importante diferença cultural entre persas e helenos, para que o mensageiro finalmente responda que eles não são servos nem súbditos de homem nenhum, quando no texto de Ésquilo esta pergunta é posta apenas uma vez (verso 241); outro desses aspectos menos bem conseguidos é o adereço da mini-Acrópole, constantemente acesa em palco, uma espécie de Acrópole-candeeiro para hipsters, que não convence como símbolo e arrasta para a sua pequenina escala uma cenografia de outro modo impecável.

Mas textos para performances não são evangelho, felizmente, e talvez a resistência a uma empatia completa que a encenação de Lignadis parece evocar cumpra uma função interessante. Os Persas é um texto bastante adequado ao nosso corrente contexto, é uma peça que fala de uma mudança abrupta de uma certa realidade política, da destruição de uma multidão de gente, da perda de vidas individuais que são insubstituíveis e vão deixar um trauma duradouro na memória colectiva. É também uma peça sobre um chefe de um vasto território que toma todas as decisões erradas, por ganância, soberba e falta de imaginação (para Xerxes seria inimaginável que a Grécia pudesse resistir a um tão poderoso exército). O tempo em que a peça decorre, centrado na psicologia da espera de Atossa e do coro, é o tempo do medo e da antecipação, aquele ponto em que a calma terminou e em que se espera apenas a confirmação da tempestade. No contraste entre o perfil de Xerxes enquanto governante e o de Dario, cujo fantasma é evocado pelo coro e Atossa (Dario, talvez a personagem com o guarda-roupa que menos me convenceu, faz lembrar o tio-avô que ainda não desistiu de se vestir para o Halloween, mas bem interpretado por Nikos Karathanos), estabelece-se a diferença entre um rei ponderado, cujo resultado fora um reinado próspero e feliz, e a impetuosidade e incompetência, ambas fatais, do jovem Xerxes.

Mas é talvez por aqui que se pode entender porque parecem estes governantes persas de 2020 um pouco menos dignos da nossa simpatia do que o terão sido para o próprio Ésquilo, que vira de demasiado perto a sua ameaça, o terror e a destruição que eles trouxeram consigo. O aspecto mais desafiador e interessante da encenação de Lignadis é o final. No texto de Ésquilo, na cena final, o coro junta-se ao lamento de Xerxes, na única aparição em cena do jovem rei. Esta é uma cena difícil de encenar e traduções deste passo normalmente têm de ser muito cuidadas (em português de Portugal a tradução que temos inclui a opção absolutamente ridícula por uma versão que inclui um verso onde se lê “geme para me agradar,” que, não sendo infiel à letra, costumava no entanto convidar a risota geral de estudantes de tragédia grega). O corte de Lignadis com Ésquilo aqui é radical. Os membros do coro dos persas mantêm-se em silêncio, sentados atrás do rei, numa posição que lembra mais juízes num tribunal do que um séquito subserviente. A sua posição lembra outro passo magistral de Ésquilo, noutra tragédia, em que ele fala dos deuses ferozmente sentados ao leme. O coro, composto afinal apenas dos velhos que ficaram na Pérsia, muitos deles, infere-se, pais dos jovens mortos na expedição, é capaz da contenção que falta a Xerxes (Argiris Xafis). E é como se nos dissesse: já tivemos que baste de governantes que se enchem de pena de si próprios e que não aceitam a responsabilidade pelas suas péssimas decisões.

Se eu achei a encenação de Lignadis lendária e perfeita, digna de inspirar uma Orestiaka? Claro que não. Mas esta cena final quase que dá vontade de lhe perdoar até a Acrópole dos pequeninos.

Tatiana Faia

Oxford, 28 de Julho e 9 de Agosto de 2020