Não me lembro bem da primeira vez que ouvi falar de Daniel Mendelsohn. Talvez o livro mais popular dele seja aquele que eu não li, An Odyssey: A Father, A Son and an Epic, que é um livro sobre a relação entre um pai octogenário e cientista, o pai de Daniel Mendelsohn, e o filho, um classicista que ensina em Bard College, em Nova Iorque. Já reformado, o pai resolve ir assistir ao seminário que o filho ensina a estudantes de licenciatura sobre a Odisseia, e ambos vão-se contradizendo ferozmente acerca da interpretação do texto, até que resolvem fazer uma viagem pelo Mediterrâneo em que, talvez um pouco como Telémaco e Ulisses, se descobrem um ao outro.

Não me lembro bem da primeira vez que ouvi falar de Daniel Mendelsohn, mas lembro-me de um dia dar por mim numa sala muito ensolarada com a sua tradução completa de Kavafis na mão. Essa edição é talvez a mais conveniente que conheço do poeta de Alexandria porque inclui todos os poemas, os do cânone, os que Kavafis rejeitou e aqueles poemas inexplicáveis que Kavafis não rejeitou, mas também não incluiu no seu cânone e que são bastante importantes para entender a sua trajectória. Estava eu nessa sala ensolarada, com essa tradução na mão, quando se aproxima um rapaz que conhecia mal e que começa a tagarelar com grande entusiasmo sobre um ensaio que tinha lido de Daniel Mendelsohn na New Yorker, acerca dos romances sobre Alexandre, o Grande, de Mary Renault. Aquela conversa trouxe-me à memória uns verões em Lisboa em que a Assírio & Alvim teve umas promoções desses romances, de que eu li um volume ou outro, achando-os grande entretenimento, e umas aulas de grego com Frederico Lourenço, nas quais ele a mencionara, não me lembro bem a propósito de quê, e tudo isso me fez pensar nuns capítulos de uma monografia sobre Eurípides, lidos à pressa para um teste qualquer de literatura grega, que tinham sido escritos por este tal Daniel Mendelsohn. Então, Kavafis, Eurípides, o discurso de um rapaz tagarela, umas coisas numa vida passada em Lisboa. Mas aquela conversa acabou e eu não tornei a pensar em Daniel Mendelsohn, exceptuando por causa daquele volume da Knopf, com os poemas de Kavafis, mais ou menos omnipresente na minha vida.

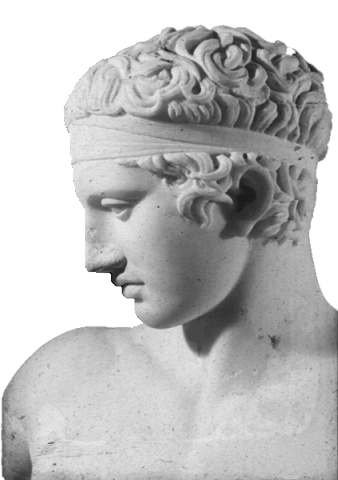

Entretanto, fiquei amiga do rapaz que falava sobre Daniel Mendelsohn e numa visita que me fez, trouxe-me, com renovado entusiasmo tagarela, um livro dele, The Elusive Embrace: Desire and the Riddle of Identity. The Elusive Embrace é o primeiro livro de Daniel Mendelsohn. É um livro de memórias ensaístico em que ele tenta explicar como uma pessoa se torna quem é, falando dele próprio, da relação entre homossexualidade e identidade, da paixão de ler e escrever, de melancolia dos primeiros amores, que por vezes podem dar às pessoas vontade de mudar de cidade, da cultura gay em Nova Iorque, da contradição talvez apenas aparente entre cultivar o caos e ajudar a educar um filho que não o seu. Diria que The Elusive Embrace é um livro magnífico, sobre a extensão interminável de uma vida. Contém a mais bela comparação que conheço entre um objecto de arte da antiguidade e um elemento da cultura contemporânea. A dada altura, Daniel Mendelsohn compara a pose de um diadoumenos a um rapaz, Mike, a endireitar o seu chapéu de basebol:

There is a pose in Greek sculpture of the high classical period called diadoumenos: an athlete stands with arms raised, tying a ribbon around his head. At one point in our conversation Mike reached up with both hands to straighten his cap; if you squinted, the comparison wasn’t too much of a stretch.

Gosto muito de estátuas de diadoumenoi. Da antiguidade, não sobreviveu uma completa. Não há então nenhuma que mostre a figura com as mãos a atar a fita, quase todas perderam os braços. Temos de imaginar esse gesto no vazio, a partir do fragmento. A descrição deste momento do rapaz com o boné talvez sugira a ligeireza da prosa de Daniel Mendelsohn, mas é ele o autor de um dos livros que mais me perturbou nos últimos anos: The Lost: A search for six of six million. Um pouco como em An Odyssey, o ponto de partida é a família Mendelsohn. O livro começa por contar a história do avô de Daniel Mendelsohn, sob o signo da intuição que o neto sempre teve de que algum segredo devastador era escondido pela família. Esse segredo acaba por ser revelado com a descoberta de uma série de cartas, crescentemente em tom desesperado, que o tio-avô materno, que vivia em Bolechow, hoje Bolekhiv na Ucrânia, tinha escrito ao avô de Daniel Mendelsohn em 1939, pedindo ajuda para escapar à ocupação Nazi. Os seis que eram parte de seis milhões eram este tio-avô, a sua mulher e as quatro filhas. Durante a Segunda Guerra, a família desapareceu sem deixar rasto. O livro tenta reconstituir o que lhes aconteceu, tenta responder à pergunta: no caos de um horror interminável é possível que alguém desapareça sem deixar qualquer rasto? Queria poder dizer que o livro de Daniel Mendelsohn sugere que não, mas talvez isso seja demasiado optimista. É preciso o cuidado de um descendente com uma inteligência proustiana para tentar contar a história do modo como uma família inteira desaparece durante uma perseguição genocida. Six out of Six Million expõe a dificuldade de reconstituir a narrativa de uma vida quando todas as pessoas que a testemunharam desapareceram. E talvez aqui a educação de Daniel Mendelsohn enquanto classicista não seja inteiramente irrelevante. Os classicistas são, dos filólogos, aqueles que por norma estão mais habituados a trabalhar com vestígios muito fragmentários, com pouca informação. Em certo sentido, é um milagre este livro. Mas a premissa do livro é agora, tristemente, especialmente válida. Quantas pessoas estão a desaparecer sem deixar rasto neste momento da história da Europa, naquele mesmo país onde há apenas alguns anos Daniel Mendelsohn pôde ir para recuperar uma parte da história da sua família? Pensado a partir dessa perspectiva, Six out of Six Million é então não só um relato historiográfico que tenta reconstituir os últimos meses nas histórias das vidas destas seis pessoas, em face do contexto histórico que as obliterou, mas é também um livro sobre um dever de memória enquanto forma de cuidado colectivo. Fala ainda da persistência de um trauma que passa de geração em geração. No melhor dos mundos possível, seria uma narrativa profilática. O horror de imaginar um mundo onde pessoas são trancadas em caves para mais tarde desaparecerem devia ser tão eficiente a criar a nossa mais profunda revolta e repulsa que aquela frase que se lê à entrada de um museu judaico algures em Paris, “nunca mais,” devia mesmo valer para sempre. Mas li Six out of Six Million no auge da pandemia, num contínuo de cinzento e distopia, em que o presidente dos Estados Unidos, então infectado com covid, se fazia desfilar em cortejo pelas ruas de Washington em direcção à Casa Branca, o que inevitavelmente faz pensar em Nero agarrado à harpa enquanto Roma arde. O que fazer perante isto? Tentar ler mais Daniel Mendelsohn, não esperar muito de política, mas votar melhor e tentar fazer a nossa parte. Começar por nós, sem desculpas.

O livro mais recente de Daniel Mendelsohn, Three Rings: A Tale of Exile, Narrative and Fate, tem uma certa continuidade com Six out of Six Million. Nos capítulos iniciais ele fala um pouco da exaustão que se seguiu ao processo de escrita desse livro. Three Rings é, por um lado, um livro sobre e estruturado por um aspecto da composição da Odisseia, a composição em anel. Este mecanismo é um subterfúgio narrativo que surge nos poemas homéricos, que de alguma forma dá espessura à narrativa principal, em que histórias digressivas interrompem a principal, como por exemplo no episódio da cicatriz de Ulisses. Mas depois de narrado o excurso, a narrativa é retomada no ponto onde tinha parado. Uma volta, como num anel. É também um estudo sobre três intelectuais que se interessaram pela Odisseia ou por digressões, e um pouco sobre a relação da Odisseia com a história da literatura moderna e contemporânea enquanto fonte de inovação e resistência. Ou talvez não seja sobre nada disto, mas sobre três espécies diferentes de exílio, que, no entanto, estão de alguma forma ligadas, começando pelo de Erich Auerbach, forçado a exilar-se com a ascensão dos nazis, em 1936, em Istambul, onde, privado da sua biblioteca, começa a escrever Mimesis, um estudo fundamental na invenção daquilo a que hoje chamamos literatura comparada. Mas aquilo em que Auerbach estava interessado, como herdeiro de Goethe, não era tanto em inventar uma disciplina quanto numa ideia de literatura mais universal, capaz de ligar o espírito humano para lá de quaisquer fronteiras. Mimesis inclui um capítulo que é um famoso estudo do episódio da cicatriz de Ulisses. Daí, Daniel Mendelsohn parte para falar, no capítulo seguinte, de Les Aventures de Télémaque, uma reescrita didáctica da épica homérica feita no século XVIII por François Fénelon, que foi um best-seller no seu tempo, destronado apenas em 1774 por Werther. A obra explora uma lacuna na Odisseia, a das aventuras possivelmente vividas por Telémaco quando em busca do pai. Encerra ainda uma crítica aguda ao reinado de Luís XIV. Télémaque é um livro ferozmente oposto ao autoritarismo. Fénelon acabou por ser enviado para uma espécie de exílio interno, para a remota diocese onde era bispo titular, como castigo pela sua perspectiva anti-autoritária. Télémaque é lido e admirado na Recherche de Proust pela avó do narrador. Daniel Mendelsohn vê neste movimento de digressão em Proust e Fénelon um elo entre as duas obras e comenta: “In Search of Lost Time suggests that a vast series of digressions could themselves form the largest imaginable ring, one that embraces all of human experience.”

O capítulo final de Three Rings é sobre um exilado muito particular, Sebald, e uma das suas obras mais emblemáticas, Os Anéis de Saturno, em que, ao contrário das digressões homéricas, que segundo Auerbach, iluminavam o percurso das personagens épicas, a digressão do narrador por Suffolk, leva-nos em direcção ao vazio:

Like Proust’s digressions and “ways,” Sebald’s meanderings ultimately form a giant ring that ties together many disparate tales and experiences; but if Proust’s ring appears to us as a container, filled with all of human experience, Sebald’s embraces a void: a destination to which, as in some narrative version of Zeno’s paradox, no amount of writing can deliver us.

Central em Os Anéis de Saturno é o encontro do narrador, que se assemelha a Sebald, com o tradutor, poeta e ensaísta Michael Hamburger, que escapara de Berlim em criança, um refugiado por causa de Hitler, e que a dado momento descreve a tentativa fútil de reconstituir o passado regressando à casa dos pais em Berlim. Mas o regresso, assim o descreve Hamburger, não lhe permite reconstituir a história e também isso deixa o presente mergulhado em obscuridade. Há um pequena e ténue ligação, mas vital, que Mendelsohn estabelece entre a história da tradução turca do romance de Fénelon, por Yusuf Kamil Pasha, e Auerbach. É na antiga casa de Pasha, que por um gesto de filantropia do dono se convertera num dos edifícios da Faculdade de Letras de Istambul, que Auerbach, no seu exílio, em fuga da Alemanha e dos nazis, acaba a trabalhar no livro que seria Mimesis, onde se contrapõe à obscuridade do episódio bíblico do sacrifício de Abraão, a que Deus mantém sobre as personagens e o seu destino, a narrativa iluminadora da cicatriz de Ulisses, cheia de pormenores de como o herói homérico recebe essa ferida que é a que permite que mais tarde, ao regressar a casa no fim da Odisseia, ele seja reconhecido inequivocamente por Euricleia, a sua velha ama. E talvez haja aqui um contraponto entre a parálise horrorizada das personagens de Sebald e este outro exilado que encontra, depois do terror e do cansaço da fuga, um lugar de onde recomeçar a escrever.

Há nas narrativas de Daniel Mendelsohn, e nos seus ensaios uma ternura paciente, aberta e cândida (vale muito a pena ler um livro como The Bad Boy of Athens, que inclui discussões igualmente eruditas, e igualmente comoventes, sobre coisas aparentemente tão díspares como as tragédias de Eurípides e a importância do Titanic na cultura contemporânea). Há também o lado obsessivo, que é o da busca dos sentidos que unem as coisas, na ausência dos quais a vida colapsa. Não na ausência dos quais, na ausência de uma habilidade de investigar as causas da sua presença ou ausência. Um pouco como Fénelon, Daniel Mendelsohn é um pedagogo, que não é a mesma coisa que um moralista. Há nele uma beleza e uma limpidez de estilo que me comovem verdadeiramente. Esta beleza e limpidez de estilo surgem muito claramente, por exemplo, no ensaio sobre Mary Renault de que o meu amigo me falou em tempos. O ensaio chama-se The American Boy e é sobre a correspondência que Mendelsohn manteve durante anos com a escritora sul-africana Mary Renault, uma correspondência que começa com uma carta de fã que o então adolescente Daniel Mendelsohn lhe envia e termina com uma visita dele em adulto, anos depois da morte da escritora, à África do Sul para conversar um pouco com as pessoas que a conheceram e que sabiam da correspondência entre ambos. A história desta correspondência é também uma história sobre amar alguns livros e sobre como certos livros podem ler os seus leitores, amando-os de volta. É um dos relatos mais comoventes que conheço da formação de um leitor, que é dizer, de como uma pessoa pode ser salva por um livro. O ensaio pode ser lido aqui . Daniel Mendelsohn é um autor discreto e que é há muitos anos ensaísta na New Yorker. Se Wes Anderson fizesse um French Dispatch 2, gostava muito que Daniel Mendelsohn fosse uma das personagens.